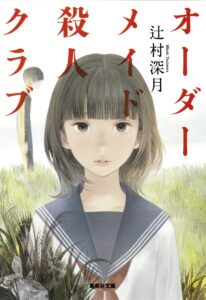

小説「オーダーメイド殺人クラブ」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。辻村深月氏が紡ぎ出す、思春期という名の迷宮。そこに渦巻くのは、ありふれた日常への苛立ちと、非凡なるものへの倒錯した憧憬。主人公たちが抱える痛切な願いは、果たして純粋な狂気なのか、それとも歪んだ青春の肖像なのでしょうか。

小説「オーダーメイド殺人クラブ」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。辻村深月氏が紡ぎ出す、思春期という名の迷宮。そこに渦巻くのは、ありふれた日常への苛立ちと、非凡なるものへの倒錯した憧憬。主人公たちが抱える痛切な願いは、果たして純粋な狂気なのか、それとも歪んだ青春の肖像なのでしょうか。

この物語は、一見すると突飛な設定に目を奪われがちです。しかし、その奥底には、誰もが心の片隅に隠し持つであろう孤独や承認欲求、そして生と死に対する漠然とした、しかし切実な問いかけが横たわっています。「オーダーメイド殺人クラブ」という物騒な響きに惑わされることなかれ。これは、脆く、危うく、そしてどこまでも真摯な少年少女の魂の記録なのです。

これから、その物語の核心、登場人物たちの揺れ動く心理、そして衝撃的な結末に至るまでの道のりを、ネタバレを厭わずに解き明かしていきましょう。さらに、この作品が私の心に深く刻み込んだ、忘れがたい印象についても、たっぷりと語らせていただきます。覚悟はよろしいですか? では、始めましょう。

小説「オーダーメイド殺人クラブ」のあらすじ

舞台は雪島南中学校。主人公の小林アンは、バスケットボール部に所属し、クラスでも目立つ「リア充」グループの一員。しかし、その華やかな仮面の下では、猟奇的なものへの密かな興味と、周囲との埋めがたい溝に息苦しさを感じています。友人関係は常に不安定で、些細なことで立場が入れ替わる教室という閉鎖空間に、アンは絶望にも似た感情を抱いているのです。彼女の唯一の慰めは、書店で密かに読む『臨床少女』という、傷ついた人形ばかりを集めた倒錯的な写真集でした。

ゴールデンウィークの最終日、アンは河原でクラスメイトの徳川勝利を見かけます。彼はクラスで「昆虫系」と見下され、目立たない存在。しかし、アンはその徳川が何かを蹴りつけ、後に血の滲んだビニール袋が残されているのを目撃します。後日、徳川に問いただすと、中身は殺したネズミだと彼は淡々と告げます。その冷徹な態度と、自分と同じような暗い美意識を感じ取ったアンは、徳川に衝撃的な依頼をします。「私を、殺してくれない?」と。それも、ただ殺すのではなく、世間の記憶に永遠に刻まれるような、前代未聞の事件として。

アンの突飛な依頼に、徳川は驚く様子もなく「いいの?」と応じます。アンは、徳川こそが自分の理想の死を演出しうる「少年A」になり得ると確信。二人は秘密の計画を練り始めます。アンは事件の記事をスクラップし、徳川は死体の写真集を参考に、互いの「理想の死に方」を語り合います。計画はエスカレートし、秋葉原の写真スタジオで「予行演習」と称した撮影会まで行う始末。首を絞められ、苦痛に顔を歪めるアン。その瞬間を徳川はカメラに収めます。この歪んだ共同作業は、孤独な二人にとって唯一の拠り所となっていきます。

しかし、アンの学校での立場はますます悪化。親友だったはずの芹香や倖との関係はこじれ、アンは完全に孤立します。さらに、徳川が河原で殺したのはネズミではなく、アンの元カレ・河瀬が可愛がっていた猫のネルだったことが発覚。激昂するアンに対し、徳川は「他にもたくさん殺した」「君に殺す価値などない」と冷たく言い放ち、計画の中止を宣言します。絶望と恐怖に打ちひしがれるアン。しかし、彼女は諦めません。二人だけの「オーダーメイドした事件」として、すべてを記録に残し、世間に発表するという新たな計画を提案。徳川もこれを受け入れ、決行日は12月6日と定められます。ところが決行当日、現れた徳川は「他にやらなければならないことがある」と言い、父親と関係を持つ音楽教師・櫻田美代とその胎内の子を殺すつもりだと告白。アンは、それが自分を殺したくない徳川の口実だと見抜き、「私を殺せないなら、誰も殺さないで」と必死に彼を抱きしめます。ナイフは地に落ち、計画は未遂に終わるのでした。

小説「オーダーメイド殺人クラブ」の長文感想(ネタバレあり)

さて、この「オーダーメイド殺人クラブ」という作品、実に業が深い物語だと言わざるを得ません。物騒な題名とは裏腹に、描かれているのは思春期特有の、しかし極めて純度の高い、痛々しいまでの感情の奔流です。小林アンと徳川勝利。彼らが紡ぎ出す奇妙な共犯関係と、その果てに待ち受ける結末は、読者の心に深く、そして鋭く突き刺さる何かを残します。

まず、主人公である小林アンの造形が見事です。彼女は、いわゆるスクールカーストの上位に位置しながらも、常に満たされない渇望と疎外感を抱えています。リア充グループに属し、流行りの服を着て、男子との恋バナに興じる。しかし、その内面では、グロテスクなもの、死の匂いがするものに強く惹かれている。この二面性こそが、アンというキャラクターの核心であり、多くの読者が(程度の差こそあれ)自身の十代の頃に重ね合わせる部分ではないでしょうか。表面的な明るさとは裏腹の、どす黒い感情。それを押し隠し、周囲に合わせて道化を演じる息苦しさ。辻村深月氏は、このアンバランスな心理状態を、実に巧みに描き出しています。

アンが抱える「綺麗なうちに死にたい」という願望。これを単なる「厨二病」と一蹴するのは簡単です。しかし、思春期という不安定な時期において、自己の価値を「若さ」や「美しさ」といった刹那的なものに求め、それが失われることへの恐怖から、いっそ最も輝いている瞬間に生命を終わらせたい、と願う心理は、決して突飛なものではないはずです。それは、未熟さゆえの歪んだ自己愛であり、同時に、変化していく自分自身と、移ろいゆく周囲との関係性に対する、根源的な不安の表れとも言えるでしょう。アンの願いは、死への憧憬というよりも、むしろ「永遠に記憶される特別な存在になりたい」という、痛切なまでの承認欲求の裏返しなのです。だからこそ、彼女は「普通の死」ではなく、「誰もが話題にするような、ずっと記憶に残るような死に方」を、それも「オーダーメイド」で求めるのです。

一方の徳川勝利。彼もまた、アンとは異なる形で孤独を抱えています。クラスでは「昆虫系」と揶揄され、存在感が希薄。しかし、その内面には、アンと同様の、あるいはそれ以上の暗い衝動と、大人びた観察眼を秘めています。複雑な家庭環境、早くに亡くした母、そして父と若い女性教師の関係。彼の抱える闇は、アンのそれよりも現実的で、根深いものです。アンが徳川に「私の少年Aになってほしい」と依頼したとき、彼はそれを安易に受け入れたわけではありません。むしろ、アンの中に自分と通底する「何か」を見出し、彼女の異常な要求に応えることで、自身の存在意義を見出そうとしたのではないでしょうか。

二人が始めた「オーダーメイド殺人クラブ」という名の秘密の遊び。それは、傍から見れば極めて危険で、不健全なものです。殺人事件の記事のスクラップ、死体の写真集の交換、そして「予行演習」と称した撮影会。これらの行為は、彼らが現実から逃避し、二人だけの閉じた世界を構築するための儀式であったと言えます。特に、秋葉原のスタジオでの撮影シーンは、倒錯的ながらも、どこか切実さが漂います。首を絞められ苦しむアンと、それを冷静にカメラに収める徳川。この場面は、彼らの歪んだ関係性を象徴していると同時に、互いに対する奇妙な信頼感をも示唆しています。彼らの計画は、脆く美しいガラス細工のようでした。ほんの少しの衝撃で砕け散ってしまう危うさを孕みながらも、二人にとってはかけがえのない宝物だったのです。

物語の転換点となるのは、徳川が殺したのがネズミではなく、アンの元カレの飼い猫ネルであったという事実が判明する場面でしょう。ここで、二人の間に築かれたかに見えた信頼関係は、脆くも崩れ去ります。アンにとって、それは裏切りであり、徳川の持つ「本物の暴力性」を突きつけられる瞬間でした。しかし、この出来事を経て、アンは徳川が「本当に殺せる人間」であることを実感し、同時に、自分自身の死への覚悟を問い直すことになります。そして、彼女が思いついた「二人だけの事件を記録として残す」という新たな計画は、単なる殺人依頼を超え、二人の存在証明、あるいは世界に対する反逆の狼煙としての意味合いを帯びてくるのです。

クライマックス、決行当日の河原での対峙。徳川が告白する「本当に殺したい相手」の存在。それは、物語に更なる深みを与えます。櫻田先生とそのお腹の子どもを殺すという彼の言葉は、一見するとアンへの裏切りのようにも聞こえます。しかし、アンが見抜いたように、それは徳川なりの「アンを殺したくない」という本心の表れであり、彼自身の抱える苦悩と葛藤の吐露でもありました。「私を殺せないなら、誰も殺さないで」。アンのこの言葉は、単なる懇願ではありません。それは、徳川の暴力性を肯定しつつも、それを「自分だけのもの」として封じ込めようとする、究極の独占欲であり、同時に、彼を生の側へ引き戻そうとする強い意志の表れなのです。ここで二人の計画は潰え、彼らは「死」ではなく「生」を選択せざるを得なくなります。夜明けの光の中で、彼らは特別な存在になる夢から醒め、ありふれた日常へと回帰していくのです。

この結末を、私は「圧倒的誠実」と評したいと思います。安易な感傷や救いを排し、かといって突き放すだけでもない。彼らが犯そうとした罪の重さと、それでも生きていかなければならない現実を、真正面から描き切っています。特に、大学進学を前に再会したアンと徳川の場面は、秀逸です。成長し、少し大人びた二人。徳川がアンに手渡す、あの「ノート」と『臨床少女』の写真集。それは、過去の清算であると同時に、消せない記憶の共有でもあります。ノートに描かれた、アンをモデルにしたであろう『臨床少女』の構図。それは、もし計画が実行されていたら、というIFの世界であり、徳川がアンに向けていた屈折した愛情の証左とも取れます。「東京の住所、教えて」。アンのこの最後の言葉は、過去を乗り越え、未来へと踏み出そうとする、ささやかな、しかし確かな希望を感じさせます。

この作品は、中学生という多感な時期の心理描写、特に女子生徒間の複雑な人間関係の描写が、実に生々しいです。スクールカースト、グループ内の力関係、無視、陰口。そういった「あるある」が、物語にリアリティを与え、読者を強く引き込みます。アンが芹香や倖との関係に悩み、孤立していく過程は、経験者にとっては胸が締め付けられるほどでしょう。また、アンの母親との微妙な関係性や、教師たちの無理解なども、思春期の息苦しさを増幅させる要素として巧みに機能しています。

辻村深月氏は、人間の心の暗部、特に女性の内面に潜む複雑さや残酷さを描くことに長けた作家ですが、「オーダーメイド殺人クラブ」においても、その筆致は冴え渡っています。アンや徳川の行動は、決して褒められたものではありません。しかし、彼らの抱える痛みや孤独には、どこか共感せずにはいられない普遍性があります。それは、誰もが一度は経験するかもしれない、あるいは心の奥底に今も抱えているかもしれない、青春の影の部分なのです。この物語は、そんな影にそっと寄り添い、肯定してくれるような、不思議な優しさをも秘めているように感じます。読後、アンと徳川の未来に思いを馳せずにはいられません。彼らが、あの歪んだ季節を乗り越え、それぞれの人生を力強く歩んでいくことを、願わずにはいられないのです。

まとめ

小説「オーダーメイド殺人クラブ」、その衝撃的な題名とは裏腹に、描かれていたのは思春期の硝子細工のような脆さと、歪んだ形ながらも確かに存在した絆の物語でした。小林アンと徳川勝利、二人の少年少女が抱えた孤独と渇望は、読者に自らの過去を否応なく想起させたのではないでしょうか。彼らが企てた「オーダーメイド殺人」は、決して許される行為ではありませんが、その根底にあったのは、特別な存在になりたいという痛切な願いでした。

物語の結末は、安易な救済を拒絶します。計画は未遂に終わり、二人は「死」ではなく、平凡な「生」を選び取ることになります。しかし、それは決して敗北ではありません。むしろ、あの狂おしい季節を生き延びた証であり、未来へのささやかな、しかし確かな一歩なのです。再会した二人が交わす言葉は少なくても、そこには過去を共有した者同士の、言葉にならない理解と、新たな関係性の始まりが予感されます。

結局のところ、この物語は、大人になる過程で誰もが経験するかもしれない、暗く、しかし無視できない感情の坩堝を描き出した作品と言えるでしょう。読後、心に残るのは、爽快感ではなく、むしろほろ苦い余韻かもしれません。ですが、それこそが、この物語が持つ誠実さの証左なのです。彼らの未来が、少しでも穏やかであることを願わずにはいられませんね。