小説「エイジ」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

小説「エイジ」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

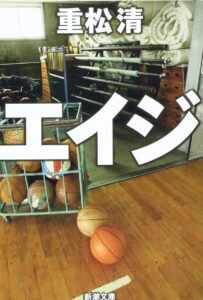

重松清さんの描く、揺れ動く少年期の心模様は、読む人の胸を強く打ちますね。この物語の主人公、三浦エイジもまた、多くの葛藤を抱える中学2年生です。

学校での立ち位置、家庭での空気感、そして自分自身の内側にある言葉にならない想い。誰もが通り過ぎるかもしれない、けれど決して単純ではない時期の、ひとりの少年の物語がここにあります。彼の行動、彼の沈黙、彼の出会いが、私たちに何を語りかけてくるのでしょうか。

この記事では、「エイジ」の物語の筋道を、結末に触れながら詳しくお話しします。さらに、私がこの作品を読んで感じたこと、考えたことを、たっぷりと書き連ねてみました。エイジの心の旅を、一緒にたどっていただけたら嬉しいです。

小説「エイジ」のあらすじ

重松清さんの『エイジ』は、中学2年生の三浦エイジが主人公の物語です。彼は、学校生活や家庭環境の中で、自分の居場所を見つけられずに苦しんでいます。内気な性格で、クラスの中でも特に目立つ存在ではありません。友達も少なく、どこか周りから浮いているような、そんな感覚をいつも抱えています。

クラスでは「いじられ役」のような扱いを受けることがあり、周りは軽い気持ちかもしれませんが、エイジにとっては深く心を傷つけられる出来事です。彼は日々の学校生活の中で無力感を募らせ、「自分が変わらないと、何も変わらないんじゃないか」と考えるようになります。いじめとも言えるような扱いに悩みながらも、それを誰かに打ち明けることもできずにいます。

家庭に目を向けても、エイジの心は満たされません。母親はエイジのことを気遣い、コミュニケーションを取ろうと努めてくれますが、仕事で多忙な父親は家での存在感が薄く、エイジとの間には距離があります。父親に対して、エイジはどこか遠い存在だと感じており、家庭内でも孤独感を深めていきます。母親の苦労を思うと、自分の悩みを話すことをためらってしまうのでした。

「何かを変えたい」。その強い思いが、エイジを衝動的な行動へと駆り立てます。彼は、自分らしくない大胆なことをしてみようと決意し、夜中に学校の体育館へ忍び込むという、無謀ともいえる計画を立てます。これは、彼の内なる反抗心であり、現状を打破したいという必死の叫びでもありました。

しかし、計画はうまくいきません。体育館への侵入はあっけなく失敗し、学校側に知られてしまいます。エイジのささやかな反抗は、「変わり者」というレッテルをさらに強固なものにし、彼を一層孤立させる結果を招きました。この出来事を通じて、エイジは再び自分の無力さを痛感し、心が折れそうになります。

そんなエイジの前に、同じようにクラスで浮いており、孤独を抱えている少年が現れます。彼もまた、家庭や学校に複雑な事情を抱え、エイジと似たような寂しさを感じていました。二人は少しずつ言葉を交わすうちに、互いの心の内にあるものに触れ、静かな共感を深めていきます。この友人との出会いは、エイジにとって暗闇の中の一筋の光となり、初めて「分かり合えるかもしれない」という温かい感覚をもたらすのです。友情は、エイジが自分自身と向き合い、少しずつ前を向くための大きな支えとなっていきます。物語の終わり、エイジは依然として多くの問題を抱えていますが、それでも確かな一歩を踏み出そうとする姿が描かれます。

小説「エイジ」の長文感想(ネタバレあり)

重松清さんの『エイジ』を読み終えて、ずっしりとした、それでいてどこか温かいものが心に残りました。思春期特有の、あのどうしようもない閉塞感や、自分という存在の輪郭が曖昧になるような感覚。そういったものが、主人公エイジの姿を通して、痛いほど伝わってきたからです。彼の物語は、特別な誰かの話ではなく、もしかしたら自分の中にもあったかもしれない、あるいは今まさに誰かが経験しているかもしれない、そんな普遍的な響きを持っているように感じます。

エイジは中学2年生。子どもと大人の狭間で揺れ動き、自分でも自分のことがよく分からない、そんな時期です。学校ではいじめを受け、家では父親との間に溝を感じ、どこにも本当の居場所がないと感じています。「いじられキャラ」として消費される日常は、彼の自尊心を静かに、しかし確実に削り取っていきます。周りは悪気がないのかもしれない、でも、受け取る側にとっては耐え難い苦痛であること。この描写は、集団の中での個人の痛みの見えにくさを、改めて考えさせられます。

彼の孤独は、家庭環境によってさらに深まります。母親は彼のことを理解しようと努めてくれますが、父親の不在感は大きい。物理的な距離だけでなく、心の距離も感じさせる父親との関係は、エイジにとって安心できるはずの家庭を、どこか居心地の悪い場所にしてしまっています。母親への気遣いから悩みを打ち明けられないエイジの姿は、優しさゆえの、そして弱さゆえの、もどかしさを感じさせます。

そんなエイジが「自分を変えたい」と願うのは、とても自然なことでしょう。そして、その思いが彼を夜の体育館への侵入という、突飛な行動へと向かわせます。この行動は、彼の内なる叫びであり、現状を打破したいという切実な願いの表れでした。うまくいけば、何かが変わるかもしれない。そんな淡い期待を抱いていたのかもしれません。しかし、現実は非情です。計画は失敗し、彼はさらに周囲から奇異の目で見られ、孤立を深めてしまいます。このエピソードは、思春期の衝動的な行動が、必ずしも望む結果をもたらさない現実と、それでも何かをせずにはいられなかったエイジの切迫した心情を描き出していて、胸が締め付けられます。

物語の転機となるのは、同じように孤独を抱えるクラスメイトとの出会いです。彼もまた、家庭や学校に問題を抱え、エイジと似たような疎外感を味わっていました。二人が互いの痛みを理解し合い、少しずつ心を通わせていく過程は、この物語の救いであり、希望です。「自分だけじゃないんだ」と感じられること。それは、暗闇の中で差し伸べられた手の温かさにも似ています。この友人との関係を通して、エイジは初めて、他者と繋がることの意味や価値を実感し始めます。それは、大きな変化ではないかもしれないけれど、彼の内面に確かな光を灯すのです。

『エイジ』を読んでいて強く感じたのは、物語の舞台となっている時代、おそらく1990年代後半から2000年代初頭にかけての、あの中学校の空気感です。参考にした感想文にもありましたが、バスケットボールブーム、ゲーム機の話、ナイフへの妙なあこがれ、そして「シカト」という言葉の重み。これらのディテールが、当時の思春期を生々しく再現していて、同世代を生きた人間としては、自分の記憶がフラッシュバックするような感覚がありました。あの頃の、少しざらついた、それでいてどこか熱っぽい空気感が、エイジの物語にリアリティを与えています。

特に「シカト」という行為が持つ陰湿さ、精神的なダメージの大きさは、経験した人でなければ分からないかもしれません。物理的な暴力よりも、存在を無視されることのほうが、心を深くえぐる場合がある。エイジが感じていたであろう、あの息苦しさ、透明人間になったかのような感覚は、読んでいて本当に辛かったです。そして、そうした経験が、多かれ少なかれ、多くの人が通ってきた道なのかもしれない、とも思わされました。

物語の中盤で起こる「通り魔」事件は、この作品にさらなる深みを与えています。しかも、その犯人が同級生かもしれない、という状況。これは、単なるニュースの中の出来事ではなく、自分たちの日常と地続きの恐怖として、エイジたちの前に突きつけられます。ここで重要になるのが、エイジが見せる想像力です。彼は、犯人とされる同級生の立場や心情にまで思いを馳せようとします。「もしかしたら、自分もそうなっていたかもしれない」と考えること。これは、他者の痛みを理解しようとする、非常に高度で、そして困難な試みです。多くの人は、おそらく「なんてひどいことを」「信じられない」と断罪することで思考を停止してしまうでしょう。しかし、エイジは、そしておそらく作者である重松さんも、その先にある複雑な感情や背景に目を向けようとしているように感じます。

この想像力こそが、私たちが他者と関わる上で、そしてこの複雑な社会を生きていく上で、非常に大切なものではないでしょうか。分かりやすい善悪の二元論に回収せず、人間の持つ多面性や、状況が人を追い詰めていく可能性にまで目を向けること。それは、決して加害者を擁護することではなく、人間という存在をより深く理解しようとする態度なのだと思います。エイジが、無意識のうちにそうした視点を持ち始めていることに、彼の成長の兆しを感じました。

重松清さんの作品は、しばしば、読者の心の中にある、普段は蓋をしているような感情や記憶を、容赦なくこじ開けてくると言われます。私も、この『エイジ』を読んでいて、まさにその感覚を味わいました。思い出したくない中学時代の記憶、みっともなかった自分、うまく言葉にできなかった感情。そういったものが、次々と呼び覚まされてきました。それは決して心地よい体験ばかりではありません。しかし、そうした過去の自分と向き合うことで、今の自分がどのように形成されてきたのかを、改めて見つめ直すきっかけにもなりました。

忘れていた「いやーな思い出」に触れることは、痛みを伴うかもしれません。でも、それもまた、物語が持つ力のひとつなのだと思います。自分だけが抱えていたと思っていた感情や経験が、実は多くの人が共有しているものだったと気づかせてくれる。エイジのように、目立たないように、自分を隠しながら過ごしていたのは、決して自分だけではなかったんだ、と。そう思えたとき、過去の自分に対する見方が少し変わり、少しだけ肯定できるような気持ちになれました。

エイジの成長は、決して劇的なものではありません。問題がすべて解決するわけでも、彼が突然社交的になるわけでもありません。しかし、友人との出会いや、様々な出来事を通して、彼は孤独や辛さを受け止めながらも、少しずつ現実と向き合い、前へ進もうとする力を身につけていきます。母親の支えも、彼にとっては大きな力となっているでしょう。完璧ではないけれど、不器用なりに、一歩を踏み出そうとする。その姿に、静かな感動を覚えます。これこそが、リアルな「成長」の姿なのかもしれません。

この物語は、思春期という特定の時期を描きながらも、現代社会に生きる私たちすべてに通じるテーマを投げかけているように思います。孤独、コミュニケーションの難しさ、居場所のなさ。これらは、年齢や環境に関わらず、多くの人が抱える可能性のある問題です。エイジの物語を通して、私たちは自分自身の内なる声に耳を澄ませ、他者との繋がりの大切さを再認識させられるのではないでしょうか。彼のささやかな変化と、物語の結末に示されるかすかな希望は、今、困難な状況にある人にとっても、きっと励ましとなるはずです。

読み終えて、エイジという少年が、私の心の中に深く刻まれました。彼の不器用さ、痛み、そしてかすかな希望。それらが渾然一体となって、忘れられない読書体験となりました。重松清さんの、人間の弱さと、それでも生きていくことの尊さを描く筆致には、やはり心を揺さぶられます。これからも、彼の作品を通して、自分の中の様々な感情と向き合っていきたい、そう強く思いました。

まとめ

重松清さんの小説『エイジ』は、中学2年生の少年エイジが抱える孤独や葛藤、そしてささやかな成長を描いた物語でしたね。学校での居場所のなさ、家庭での父親との距離感、そういったものが彼の心を静かに蝕んでいく様子が、とても丁寧に描かれていたと感じます。

自分を変えたい一心で起こした体育館への侵入事件は、結果的に彼の孤立を深めてしまいますが、その失敗があったからこそ、同じように孤独を抱える友人との出会いに繋がっていきました。この出会いが、エイジにとってどれほど大きな救いとなったことか。物語を通して、人と繋がることの温かさ、大切さを改めて感じさせられました。

また、作中で描かれる「通り魔」事件は、私たちに重い問いを投げかけます。エイジが犯人の立場にまで想像を巡らせようとする姿は、他者への理解を深めることの難しさと重要性を示唆しているように思えます。彼の成長は決して華々しいものではありませんが、現実を受け入れ、一歩を踏み出そうとする姿には、確かな希望が感じられました。

この物語は、思春期特有の痛みや揺らぎを描きながらも、年齢を問わず多くの人の心に響く普遍性を持っています。孤独や不安を感じている人にとって、エイジの物語は、きっと静かな共感と励ましを与えてくれるのではないでしょうか。読後、心にじんわりと温かいものが残る、そんな作品でした。