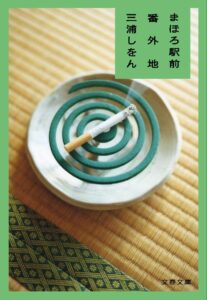

小説「まほろ駅前番外地」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

小説「まほろ駅前番外地」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

三浦しをんさんの手による「まほろ駅前番外地」は、一度その世界に足を踏み入れると、なかなか抜け出すことのできない魅力に満ちた作品です。東京のはずれに位置する架空の街、まほろ市を舞台に、便利屋を営む多田啓介と、その相棒である行天春彦の日常と、彼らが関わる様々な出来事が描かれます。

本作は七つの短編から成り立っており、それぞれが独立した物語でありながら、まほろという街の空気と、そこに生きる人々の息遣いを共有しています。笑いの中にふと訪れる切なさ、どうしようもない現実と、それでも続いていく日々。そんな人間味あふれる物語が、心に深く刻まれます。

この記事では、そんな「まほろ駅前番外地」の物語の核心に触れつつ、作品全体から受け取った感動や考察を、できる限り丁寧にお伝えしたいと思います。読み終えた後、きっとあなたもまほろ市の住人の一人になったような、そんな不思議な感覚を覚えるかもしれません。

小説「まほろ駅前番外地」のあらすじ

物語の舞台は、まほろ市の駅前でひっそりと営業する「多田便利軒」。その主である多田啓介は、生真面目でどこか諦観を漂わせた男です。彼の元に、高校時代の同級生であった行天春彦が転がり込んできます。自由奔放で掴みどころがなく、時に多田を困惑させる行天ですが、二人の間には奇妙な絆が芽生え、共に便利屋の仕事を通じて様々な依頼に関わっていくことになります。

「まほろ駅前番外地」に収められた七つの物語では、彼らの元に風変わりな、しかしどこか切実な依頼が舞い込みます。例えば、「あのときの王子くん」では、過去の思い出にまつわる調査が描かれ、「星の(ような)おじさん、宇宙(みたいな)へ」では、まほろの裏社会に生きる男・星と、生意気な小学生・由良公との意外な交流が心に残ります。星の日記に記された「シマ来る」という言葉が、彼の未来にかすかな光を投げかけるようです。

また、「思い出の銀幕」では、シリーズおなじみの曽根田のおばあちゃんの若き日のロマンスが、現在と過去を巧みに行き来しながら語られます。その一方で、「由良(ゆら)ちゃんは運が悪い」では、不運続きの由良公に対し、普段は子供を寄せ付けない行天が、思わぬ保護者のような一面を見せる場面も。彼の複雑な内面が垣間見える瞬間です。

そして、「逃げる男」や「なごりの月」といった物語では、多田と行天、それぞれの過去の傷や、未だ整理しきれない感情が徐々に明らかになります。彼らは過去を乗り越えたわけではなく、むしろそれに蓋をしてきただけなのかもしれない、そう感じさせるエピソードが続きます。特に、行天が元妻や子供に対して抱える複雑な感情は、シリーズを通じて重要なテーマとなっています。

最後の「灰色の気体と若い奥さん」は、タイトルからして不穏な空気を漂わせ、読後に強烈な印象を残す物語です。若い奥さんが抱える問題の調査を通じて、日常のすぐ隣にある闇や、人間のどうしようもなさが描かれ、行天の子供に対するトラウマが激しい形で表出する場面は衝撃的です。便利屋の仕事は、時に人々の隠された側面や、解決の難しい問題に直面させるのです。

小説「まほろ駅前番外地」の長文感想(ネタバレあり)

「まほろ駅前番外地」を読み終えてまず感じるのは、登場人物たちの息遣いがすぐそばに聞こえてくるような、不思議な近さです。彼らが生きるまほろ市という街の雑多な空気感、そしてそこで繰り広げられる、決して派手ではないけれど、心に染み入るような出来事の数々。読み進めるうちに、いつしか自分もまほろの住人になったかのような感覚に包まれました。

この作品集の大きな魅力の一つは、やはり多田啓介と行天春彦という、対照的な二人の関係性でしょう。真面目で少し不器用な多田と、掴みどころがなく自由奔放な行天。彼らは互いに深入りしすぎることなく、それでいて相手の存在をどこかで必要としている。その絶妙な距離感が、物語全体に独特の温かみと、ほんの少しの緊張感を与えています。彼らは過去にそれぞれ癒えない傷を抱えており、その痛みを共有しているわけではないけれど、どこかでお互いのそれを察している。だからこそ成り立つ、危うくも心地よい共生関係なのかもしれません。

特に印象的だったのは、行天の変化、あるいは彼の多面性がより深く描かれていた点です。普段は子供に対して良い顔をしない、むしろ強い拒否反応を示す彼が、「由良(ゆら)ちゃんは運が悪い」では、不運な小学生・由良公を結果的に守るような行動を見せます。それは決して分かりやすい優しさではないのですが、行天なりの不器用な関わり方が垣間見え、彼の抱えるトラウマの根深さと、その奥にあるのかもしれない微かな人間味を感じさせました。彼の「怠を貪り文句を言い余計なことをしたりさりげに気を回すムーブ」は、まるで得られなかった子供時代をやり直しているかのようだ、という考察には深く頷かされました。

各短編に触れていくと、まず「あのときの王子くん」は、タイトルからしてどこかノスタルジックな響きがあります。過去の記憶は時に美化され、現実とのギャップに戸惑う。そんな普遍的なテーマが、便利屋の仕事を通して描かれているように感じました。具体的な筋書きはここでは伏せますが、読者の間で人気が高いというのも頷ける、心に残る一編です。

「星の(ような)おじさん、宇宙(みたいな)へ」は、個人的に特に好きな物語の一つです。裏社会に生きる星という男が見せる、意外な人間らしさ。生意気な由良公との間に芽生える、言葉にはならない絆。星の日記に残された「シマ来る」という言葉が、彼の閉ざされた心に差し込んだ一筋の光のように思えて、胸が熱くなりました。「宇宙へ」という言葉が、彼が新たな可能性へと踏み出すことを暗示しているかのようです。

「思い出の銀幕」は、構成の巧みさに舌を巻きました。曽根田のおばあちゃんの過去の淡いロマンスと現在の物語が、まるで一本の映画を見ているかのようにスムーズに展開していきます。年を重ねた人の内にも、色褪せない情熱や記憶が生き続けていることを教えてくれる、美しい物語でした。多田と行天が、期せずして個人の歴史の断片を掘り起こす役割を担うというのも、便利屋稼業の奥深さを感じさせます。

そして、「逃げる男」と「なごりの月」。この二編は、多田と行天、それぞれの過去の影が色濃く現れる物語です。彼らは決して過去を清算して前に進んでいるわけではない。むしろ、過去の出来事や感情から目を逸らし、あるいは抱え込んだまま、どうにか今を生きている。「なごりの月」というタイトルが象徴するように、過ぎ去った後にも残り続ける余韻や、消えない記憶。それが彼らの日常に静かに、しかし確実に影響を与えている様子が描かれます。特に行天の元妻・凪子や子供・はるに関する過去は、彼の行動原理を理解する上で欠かせない要素であり、その痛みがひしひしと伝わってくるようでした。

最後に「灰色の気体と若い奥さん」。この物語が放つ不穏な空気と、読後に残る強烈な感覚は、シリーズの中でも特異なものでしょう。「灰色の気体」とは何なのか、若い奥さんが抱える問題とは。詳細は伏せますが、家庭という閉鎖された空間に潜む闇、そしてそこに関わらざるを得なくなる便利屋の二人。行天が子供の泣き声に激昂し、「ぶっ殺されたくなかったら黙れ」と叫ぶ場面は、彼のトラウマがいかに根深く、そして時として制御不能な形で噴出するかを生々しく描き出しており、読む者の心を強く揺さぶります。救いのない現実や、道徳的な割り切れなさを突き付けられるような、重たい読後感がありました。

「まほろ駅前番外地」を通じて描かれるのは、決して綺麗事だけではない、人間の複雑な側面です。登場人物たちは皆、何かしらの欠落や傷を抱えながら生きています。そして、彼らが住むまほろ市自体が、そうした「番外地」的な生き方を許容するような、どこか懐の深い場所として描かれているように感じます。都会のようでいて地方のようでもあり、便利そうでいて雑然としている。そんな街の雰囲気が、多田と行天の便利屋ライフを、より刺激的で不安定なものにしているのかもしれません。

便利屋に持ち込まれる依頼は、表向きの理由とは別に、依頼人の家庭のトラブルや人間関係のこじれを映し出す鏡のような役割を果たしています。多田と行天は、時にその深層に触れ、告白の場に立ち会い、試練を共有することになるのです。しかし、彼らが提供するのは完全な解決ではなく、一時的な対処であったり、不完全な和解であったりすることも少なくありません。それは、人生における多くの問題がそうであるように、簡単には解決しないという現実を反映しているかのようです。

この作品集全体を包む「笑いと切なさ」の混じり合った空気は、人生の二面性そのものなのかもしれません。そして、登場人物たちが見せるのは、劇的な克服ではなく、困難が日常である世界で、ただ存在し続け、ささやかな繋がりや対処法を見つけ出すという、静かで、しかし確かな強さです。多田と行天の不器用な絆、星と由良の予期せぬ交流。そうした小さく不完全な繋がりに、彼らは慰めを見出し、読者である私たちもまた、そこに救いを感じるのかもしれません。

三浦しをんさんの文章は、的確で過不足なく、情景が目に浮かぶようです。登場人物たちの会話は自然で、彼らの感情の機微を巧みに捉えています。「まほろ駅前番外地」は、ただ物語を読むというだけでなく、まほろという街を訪れ、そこに生きる人々と出会うような、そんな体験をさせてくれる作品でした。多田と行天の物語はまだ続いていく。そんな予感を抱かせながら、この物語は幕を閉じます。その余韻が、いつまでも心の中に残るのです。

まとめ

「まほろ駅前番外地」は、東京の片隅にある架空の街、まほろ市で便利屋を営む多田啓介と行天春彦、そして彼らを取り巻く人々の日常と非日常を描いた、心温まる、そして時に切ない物語です。七つの短編は、それぞれが独立していながらも、まほろという共通の舞台で繋がり、人間模様の深みを感じさせてくれます。

多田と行天の付かず離れずの関係性、彼らが抱える過去の傷、そして便利屋として関わる様々な依頼。それらを通じて、私たちは人間の弱さや強さ、孤独と繋がりの大切さといったテーマに触れることになります。決して派手な事件が起こるわけではありませんが、登場人物たちの心情の機微が丁寧に描かれ、読者の心に静かに、しかし深く染み込んできます。

この物語を読み終えると、まるでまほろ市の住人になったかのような不思議な親近感を覚えるでしょう。彼らの不器用ながらも懸命に生きる姿は、私たち自身の日常にも重なり、そっと背中を押してくれるような温かさを感じさせてくれます。笑いと切なさが絶妙に織り交ぜられた「まほろ駅前番外地」の世界に、ぜひ一度足を踏み入れてみてください。

きっと、あなたの心の中にも、多田と行天、そしてまほろの愛すべき人々が住み着くことになるはずです。そして、彼らの物語の続きを、いつまでも待ち望んでしまうことでしょう。