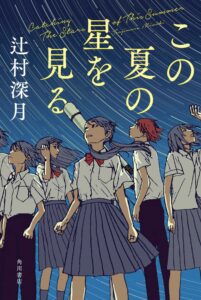

小説「この夏の星を見る」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。誰もが経験したであろう、あの奇妙で息苦しかった数年間。世界が一変し、当たり前が当たり前でなくなった時、多感な時期の少年少女たちは何を思い、どう過ごしたのか。辻村深月さんが描き出すのは、まさにその渦中にいた中高生たちの姿です。茨城、東京、そして長崎の五島列島。離れた場所に住む彼らが、夜空という壮大な舞台を通じて繋がっていく。

物語は、単なる青春の記録ではありません。そこには、社会の閉塞感に対するやるせなさ、大人たちの戸惑い、そしてそんな中でも失われなかった純粋な情熱が、克明に映し出されています。彼らが空に見出したのは、美しい星々だけではなかったはず。見えざる敵と戦うことを強いられた夏、彼らが見つけた「星」とは何だったのか。それを紐解いていくことにしましょう。

この記事では、「この夏の星を見る」の世界を深く掘り下げていきます。物語の核心に触れる記述も含まれますので、未読の方はご留意ください。彼らが駆け抜けた特別な夏の軌跡を、共に辿ってみませんか。きっと、あなたの心にも、あの頃の空気が蘇ってくるはずです。

小説「この夏の星を見る」のあらすじ

物語は2020年、新型コロナウイルスが世界を覆い始めた頃から始まります。茨城県立砂浦第三高校二年生の亜紗は、天文部に所属し、顧問の綿引先生に憧れてこの学校を選びました。しかし、感染症の影響で部活動は次々と制限され、楽しみにしていた夏の合宿も中止に。全国の天文部が集う恒例の「スターキャッチコンテスト」も開催が危ぶまれ、亜紗は無力感に苛まれます。彼女にとって、星空は希望であり、仲間との繋がりそのものでした。

一方、東京の渋谷区立ひばり森中学に入学したばかりの真宙は、新入生27人中、男子が自分だけという状況に大きなショックを受けていました。もともと内向的な性格もあり、学校に居場所を見出せない彼は、「コロナ禍が長引けばいい」とさえ願うようになります。休校期間が終わり、学校が再開されると、彼の足はますます遠のいていきました。彼にとって、世界の変化はむしろ、息苦しい現実からの逃避を許すものでした。

長崎県五島列島に住む高校三年生の円華は、吹奏楽部で最後のコンクールに向けて練習に励んでいました。しかし、コンクールは中止。さらに、実家が営む旅館が県外からの客を受け入れていることで、島の人々から心ない言葉を浴びせられ、親友からも距離を置かれてしまいます。感染対策と生活維持の狭間で苦しむ家族の姿を目の当たりにし、やり場のない怒りと悲しみを抱える円華。そんな時、クラスメイトから天文台に誘われたことが、彼女の世界を少しずつ変えていきます。

茨城、東京、長崎。それぞれの場所で、コロナ禍という未曾有の事態に翻弄され、複雑な思いを抱える中高生たち。しかし、この状況だからこその出会いもありました。亜紗の提案から始まったリモート会議を通じて、全国の天文部の生徒たちが繋がっていきます。「スターキャッチコンテスト」をオンラインで開催するという、前代未聞の挑戦。物理的な距離は離れていても、同じ空を見上げ、星を探すという一点で、彼らの心は結びついていくのです。それは、失われた青春を取り戻すための、ささやかで、しかし力強い抵抗の始まりでした。

小説「この夏の星を見る」の長文感想(ネタバレあり)

さて、「この夏の星を見る」について、存分に語らせていただきましょう。この作品は、2020年という、私たちの記憶にも生々しく残るであろう特異な年を舞台に、中高生たちの青春を描き出した物語です。単なる「コロナ禍の物語」と片付けるには、あまりにもったいない。そこには、普遍的な人間の感情の機微が、繊細かつ力強く描かれています。

まず触れずにはいられないのが、あの時期の空気感の再現性です。誰もが経験した、先の見えない不安、社会全体の自粛ムード、人との距離感の変化。そういったものが、登場人物たちの日常を通して、実にリアルに伝わってきます。茨城の亜紗が感じる部活動制限への焦り、東京の真宙が抱える学校への違和感、長崎の円華が直面する地域社会との軋轢。これらは、決して彼らだけのものではなく、程度の差こそあれ、当時の私たちが感じていた息苦しさそのものでしょう。特に、円華のエピソードは胸に迫るものがあります。生活のために観光客を受け入れざるを得ない家族と、感染拡大を恐れる島民との間に生じる溝。どちらの立場も理解できるからこそ、その板挟みになる円華の苦悩は、読んでいて息が詰まるほどでした。地域によって異なる感染状況や、それに対する人々の反応の違いなども丁寧に描かれており、物語に深みを与えています。

そして、そんな状況下で輝きを放つのが、中高生たちの「抵抗」です。「このままでは夏を迎え撃てません」という亜紗の先輩、晴菜の言葉は、本作のテーマを象徴するかのようです。大人たちが「様子見」を決め込む中で、彼らは自分たちの手で「今」を掴み取ろうとします。それが、リモートでの「スターキャッチコンテスト」の開催でした。オンラインで繋がり、手作りの望遠鏡で同じ星空を見上げる。なんとロマンティックな、と思うかもしれませんが、彼らの動機はもっと切実で、熱いものです。失われた時間を取り戻したい、この夏に何かを成し遂げたいという渇望。それは、まさに青春そのものでしょう。

コンテストの描写は、本作のハイライトの一つと言えます。物理的には離れた場所にいる少年少女たちが、それぞれの場所で夜空に対峙する。手作りの、決して高性能とは言えない望遠鏡で、必死にターゲットの星を探す姿。それは、単なる競技というよりも、困難な状況に対する彼らなりの戦いのように見えました。画面越しの声援、ライバルへの対抗心、そして星を見つけた瞬間の歓喜。彼らの情熱は、まるで暗闇に灯る一筋のサーチライトのように、未来を照らし出そうとしていたのです。この一連のシーンは、映像が目に浮かぶようで、ページをめくる手が止まりませんでした。

主人公である亜紗、真宙、円華の三人も、それぞれに魅力的です。亜紗は、持ち前の行動力と情熱で、停滞した状況を打破しようとします。彼女の真っ直ぐさが、周囲を巻き込み、大きなうねりを生み出していく。真宙は、当初は内向的で、コロナ禍に安堵すら覚えていましたが、リモートでの交流や天文活動を通じて、少しずつ自分の殻を破り、他者との繋がりの中に居場所を見出していきます。彼の変化は、本作における希望の象徴とも言えるでしょう。円華は、最も複雑な状況に置かれながらも、天文という新たな世界との出会いを通じて、自身の苦悩と向き合い、乗り越えていこうとします。彼女の芯の強さと、時折見せる脆さが、人間味あふれるキャラクターとして描かれています。

彼らを取り巻く大人たち、特に天文部顧問の綿引先生の存在も重要です。生徒たちの自主性を尊重し、新しい技術にも積極的に学び、彼らの挑戦を後押しする。理想的な教師像かもしれませんが、彼の存在が、生徒たちの可能性を大きく広げたことは間違いありません。彼のモデルとなった実在の先生がいるという事実は、物語にさらなるリアリティを与えています。大人たちもまた、この未曾有の事態の中で悩み、模索していたことがうかがえます。

本作は、「好き」という感情を肯定するメッセージに満ちています。「何かに活かせるかどうかに関係なく、好きなことへの情熱は捨てることない」。この言葉は、効率や実用性が重視されがちな現代において、非常に力強く響きます。天文という、一見すると直接的な「役に立つ」ことには結びつかないかもしれない活動に、彼らがこれほどまでに情熱を傾ける姿は、私たちに大切な何かを思い出させてくれるようです。損得勘定ではなく、ただ純粋に「好き」だからやる。そのエネルギーこそが、人を動かし、世界を変える原動力になり得るのだと、本作は教えてくれます。

辻村深月作品のファンであれば、過去作『家族シアター』に登場した「うみか」の再登場に胸が熱くなったことでしょう。小学生だった彼女が成長し、本作の登場人物たちに影響を与える存在として描かれている。この繋がりは、物語に時間的な奥行きを与え、辻村ユニバースの広がりを感じさせてくれます。「1992年の秋空」で描かれた星への思いが、時を経て新たな世代へと受け継がれていく様は、感動的ですらあります。このような仕掛けも、辻村作品を読む楽しみの一つですね。

この物語は、コロナ禍という特殊な状況を背景にしながらも、そこで描かれる葛藤や喜び、友情や成長は、普遍的なものです。困難な状況だからこそ生まれた繋がり、リモートだからこそ伝えられた言葉。失われたものばかりではなかった、と信じさせてくれる力があります。読み終えた後には、爽やかさと共に、あの夏の日々を生き抜いた私たち自身の姿を、どこか愛おしく思えるような、温かい気持ちが残りました。

ただ、少し意地悪な見方をすれば、あまりにも綺麗にまとまりすぎている、と感じる向きもあるかもしれません。現実のコロナ禍はもっと混沌としていて、救いのない側面も多かったはずです。しかし、これはあくまでフィクションであり、困難の中にも希望を見出そうとする物語です。その一点において、本作は多くの読者の心を打ち、勇気づける力を持っていると言えるでしょう。星空を見上げるという行為が、これほどまでに切実で、希望に満ちたものとして描かれた作品は、そう多くはないはずです。

まとめ

「この夏の星を見る」は、2020年という特別な年を舞台に、中高生たちの瑞々しい青春と、困難な状況下での繋がりを描いた物語です。茨城、東京、長崎。それぞれの場所で悩み、葛藤しながらも、星空という共通の目標を通じて心を通わせていく少年少女たちの姿は、読む者の心を強く打ちます。

コロナ禍という重いテーマを扱いながらも、物語全体を貫くのは、未来への希望と、「好き」という感情を肯定する力強いメッセージです。リモートでの「スターキャッチコンテスト」という独創的なアイデアは、物理的な距離を超えた繋がりの可能性を示唆し、現代を生きる私たちにも多くの示唆を与えてくれます。登場人物たちのひたむきな情熱は、忘れかけていた純粋な気持ちを思い出させてくれるでしょう。

未曾有の事態を経験した私たちだからこそ、この物語に深く共感し、心を動かされる部分があるはずです。あの夏、空を見上げた彼らのように、私たちもまた、それぞれの場所で精一杯生きてきたのですから。「この夏の星を見る」は、そんな私たちへの、ささやかなエールなのかもしれません。ぜひ手に取って、彼らが見た星空を追体験してみてはいかがでしょうか。