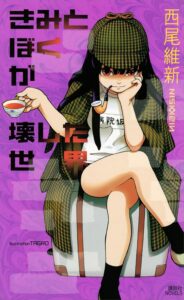

小説「きみとぼくが壊した世界」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。西尾維新さんの作品といえば、独特の言葉遊びや、一筋縄ではいかない物語構成が魅力的ですよね。この「きみとぼくが壊した世界」も、その例に漏れず、私たち読者を翻弄する仕掛けに満ちた一冊と言えるでしょう。

小説「きみとぼくが壊した世界」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。西尾維新さんの作品といえば、独特の言葉遊びや、一筋縄ではいかない物語構成が魅力的ですよね。この「きみとぼくが壊した世界」も、その例に漏れず、私たち読者を翻弄する仕掛けに満ちた一冊と言えるでしょう。

物語の舞台は、なんとイギリスのロンドン。主人公たちが「読むと死ぬ」と噂されるいわくつきの原稿の謎を追う、というミステリアスな導入から始まります。しかし、そこは西尾維新さんのこと、単純なミステリでは終わらせてくれません。次々と現れる不可解な出来事、そして「作中作」という複雑な構造が、読者を現実と虚構の迷宮へと誘います。

この記事では、そんな「きみとぼくが壊した世界」の物語の核心に触れつつ、その魅力や複雑な構造、登場人物たちについて、私なりの解釈を交えながらじっくりと語っていきたいと思います。特に、物語の結末や仕掛けに関する部分も遠慮なく言及していきますので、まだ未読の方や、これから読もうと思っているけれど先の展開は知りたくない、という方はご注意くださいね。

それでは、西尾維新さんが仕掛けた「きみとぼくが壊した世界」の謎と、その向こうに見えるものについて、一緒に探求していきましょう。この作品が持つ独特の読書体験を、少しでもお伝えできれば幸いです。

小説「きみとぼくが壊した世界」のあらすじ

物語は、主人公である病院坂黒猫と、彼女の唯一の友人である櫃内様刻が、奇妙な依頼を受けるところから幕を開けます。その依頼とは、病院坂黒猫の親戚を名乗る笛吹(うすい)という人物からもたらされたものでした。彼の友人であるミステリ作家ガードル・ライアスが執筆した、「読み終えると必ず死ぬ」と噂される小説の原稿を調査してほしい、というのです。

にわかには信じがたい依頼内容に戸惑いつつも、天才的な頭脳を持つ病院坂黒猫と、彼女をサポートする櫃内様刻は、この謎めいた原稿の調査を引き受け、イギリスのロンドンへと向かうことになります。シャーロック・ホームズが愛したミステリの聖地で、彼らを待ち受けていたのは、想像を絶する複雑怪奇な事態でした。

ロンドンに到着した彼らは、次々と不可解な事件に巻き込まれていきます。それはまるで、呪われた原稿が現実世界に影響を及ぼしているかのようでした。しかし、物語が進むにつれて、彼らが体験している出来事そのものが、幾重にも入れ子になった「作中作」なのではないか、という疑念が浮上してきます。

章が変わるごとに世界がリセットされ、登場人物が現れたり消えたりする。何が現実で、何が虚構なのか。その境界線は曖昧になり、櫃内様刻の語りすら信頼できなくなっていきます。病院坂黒猫の鋭い推理も、この多層的な虚構の前では翻弄され、読者もまた、彼らと共に迷宮をさまようことになるのです。

この「きみとぼくが壊した世界」という物語は、単純な謎解きミステリではありません。ロンドンという異国の地で繰り広げられる奇妙な出来事と、「作中作」という構造が複雑に絡み合い、読者を幻惑します。果たして、死を招く原稿の正体とは何なのか。そして、この壊れては再構築される世界の果てに、彼らは何を見つけるのでしょうか。

物語の結末は、まさに西尾維新作品ならではの、一言では言い表せないものとなっています。提示される解決が、果たして本当に「解決」なのか。それすらも疑わせるような仕掛けが、最後まで読者を待ち受けているのです。

小説「きみとぼくが壊した世界」の長文感想(ネタバレあり)

さて、ここからは「きみとぼくが壊した世界」を読了した私が、その複雑な物語構造や登場人物、そして西尾維新さんらしい仕掛けについて、ネタバレを気にせずに深く語っていきたいと思います。まだ結末を知りたくない方は、ここでお引き返しくださいね。

まず、この作品の最も大きな特徴は、やはり「作中作」が幾重にも折り重なっている点でしょう。物語の冒頭で提示される「読み終えると必ず死ぬ小説」という謎自体が、すでにメタフィクション的な香りを漂わせていますが、物語が進むにつれて、その構造はさらに複雑さを増していきます。章が変わるたびに状況がリセットされたり、登場人物の立ち位置が変わったりと、読んでいるこちらも「今、自分はどの層の物語を読んでいるんだ?」と混乱させられること必至です。

主人公の櫃内様刻の一人称で物語は進みますが、その彼自身が信頼できない語り手である可能性が常にちらつきます。彼が見ている世界、感じていること、それらが果たして「真実」なのか、それとも作られた虚構の一部なのか。この疑念が、物語全体に独特の浮遊感と緊張感を与えています。特に、彼と病院坂黒猫の関係性も、この不安定な世界の中で様々な側面を見せるため、一作目からのファンとしては、二人のやり取りにニヤリとさせられつつも、どこか掴みどころのない感覚を覚えました。

病院坂黒猫は、相変わらずの天才ぶりを発揮しますが、人間恐怖症でありながら海外のロンドンまでやってきて捜査に乗り出すという状況は、彼女に少しの変化をもたらしたようにも感じられます。シャーロック・ホームズに心酔したり、蝋人形に恐怖したりと、普段の彼女からは想像もつかないような一面が見られるのは、この特殊な環境ならではの面白さでした。ただ、それらの変化もまた、ある特定の「作中作」の層における描写に過ぎないのかもしれない、と考えると、どこまでが彼女の「素」なのか、判然としなくなってきます。

ロンドンという舞台設定も非常に効果的だったと思います。ミステリの聖地でありながら、どこか異質で迷宮的な雰囲気を持つこの都市は、本作の多層的な物語構造と見事にシンクロしていました。シャーロック・ホームズ博物館やマダム・タッソー蝋人形館といった実在の場所が登場することで、虚構と現実の境界線がさらに曖昧になっていく感覚は、読んでいてゾクゾクするものがありましたね。

そして、「読み終えると必ず死ぬ小説」という中核の謎。これ自体が、物語を読み進める上での大きな推進力となるわけですが、その正体や呪いのメカニズムが単純に解き明かされるわけではないのが、いかにも西尾維新さんらしいところです。むしろ、この謎を追う過程で、主人公たちも読者も、より深い虚構の迷宮へと誘い込まれていくのです。この「呪われた小説」が、本当に超自然的な力を持つのか、それとも巧妙なトリックなのか、あるいは「作中作」内の設定に過ぎないのか。その答えは、最後まで明確には提示されません。

本作を読んでいると、自分が作者である西尾維新さんの手のひらの上で転がされているような感覚に陥ります。次々と提示される謎、目まぐるしく変わる状況、そして繰り返されるどんでん返し。一体何が真実で、どこへ向かっているのか。その混乱こそが、この作品の醍醐味なのかもしれません。あるレビュアーの方が「ミステリやサスペンスというよりはジュブナイル紀行に近い」と評していましたが、まさにその通りで、解決そのものよりも、その過程で体験する世界の揺らぎを楽しむ作品なのだと感じました。

「きみとぼくが壊した世界」というタイトルも非常に示唆的です。「壊した」のは誰で、何を「壊した」のか。それは、物語の中で文字通り世界が壊されリセットされる様を指すのかもしれませんし、あるいはミステリというジャンルの既成概念を「壊した」という意味なのかもしれません。もしかしたら、この複雑な物語を読み解こうとする読者自身が、作者と共に世界を「壊し」、そして再構築していく共犯者なのかもしれない、とさえ思えてきます。

この作品における「解決」とは何だったのでしょうか。一応、物語の最後にはある種の「オチ」が用意されています。しかし、それが全ての謎を氷解させるようなスッキリとしたものではなく、むしろ新たな問いを生み出すような、含みを持たせた結末だったように思います。特に、「シリーズとして読むと何の展開も無い」という意見もあるようですが、それは表面的な人間関係や世界の大きな変化を期待した場合の話かもしれません。むしろ、この作品で描かれる「破壊」と「再構築」は、物語の形式そのものに向けられたものであり、登場人物たちの内面や関係性の永続的な変化を意図したものではないのかもしれません。

「作中作」という構造は、下手をすると読者を置いてけぼりにしてしまう危険性もはらんでいますが、西尾維新さんの巧みな筆致と、魅力的なキャラクターたちの会話劇によって、不思議と読ませる力があります。櫃内様刻と病院坂黒猫の掛け合いは、シリアスな状況の中にも軽妙な味わいがあり、読んでいて飽きさせません。どんなに複雑な構造であっても、その瞬間瞬間の文章が魅力的であれば、読者はついてきてくれるという自信の表れなのかもしれませんね。

最終的に、この物語で「何が明らかになったのか」と問われると、明確に答えられることは少ないのかもしれません。依頼人であった笛吹という人物の正体など、いくつかの小さな事実は判明しますが、物語の根幹を揺るがすような大発見があったわけではありません。しかし、それこそが西尾維新さんの狙いなのかもしれません。壮大な虚構の果てに残るのは、案外ちっぽけな真実だけなのかもしれない、という皮肉めいたメッセージのようにも受け取れます。

「世界シリーズ」らしい結末、という言葉がしっくりくるのは、やはりこの、全てが解決したようでいて、何も解決していないような、それでいてどこか納得させられてしまう不思議な読後感にあるのでしょう。伝統的なミステリの解決を期待する読者にとっては、少々肩透かしを食らう部分もあるかもしれませんが、この不安定で、常に揺れ動く世界観こそが、西尾維新作品の大きな魅力の一つなのだと再認識しました。

物語の構造は非常に複雑ですが、意外にも前二作に比べると読みやすかった、という感想も目にしました。それは、おそらく個々のエピソードや会話が持つエンターテイメント性の高さによるものなのでしょう。混乱させられながらも、どこか楽しんでいる自分がいる。そんな不思議な読書体験でした。

この「きみとぼくが壊した世界」は、読者に積極的な関与を求める作品です。提示される情報を鵜呑みにするのではなく、常に疑い、自分なりに物語を再構築していく。その過程こそが、この作品を最大限に楽しむための鍵なのかもしれません。そして、読み終えた後には、きっとあなた自身も、西尾維新さんと共に「世界を壊した」共犯者の一人になっていることでしょう。

結局のところ、「きみとぼくが壊した世界」で描かれる「破壊」とは、物理的なものだけでなく、物語の定石や読者の先入観、そして現実と虚構の境界線そのものだったのかもしれません。そして、その「破壊」の先にあるのは、完全な無ではなく、新たな解釈や物語が生まれる可能性に満ちた、再構築された「世界」なのではないでしょうか。そう考えると、この掴みどころのない物語にも、一つの確かな手触りが感じられるような気がします。

まとめ

「きみとぼくが壊した世界」は、西尾維新さんらしい言葉遊びと、複雑な「作中作」構造が絡み合う、一筋縄ではいかない物語でした。ロンドンを舞台に「読むと死ぬ小説」の謎を追うというミステリアスな展開は、読者をぐいぐいと引き込みますが、その先には幾重にも仕掛けられた虚構の迷宮が待ち受けています。

主人公の櫃内様刻と病院坂黒猫が、この壊れては再生する世界の中で、どのように謎と対峙し、どのような真実(あるいは虚構)にたどり着くのか。その過程は、まさにジェットコースターのような目まぐるしさと、先の読めないスリルに満ちています。何が現実で何が虚構なのか、その境界線が揺らぐ感覚は、読んでいる私たち自身の認識をも試されているかのようです。

この作品の魅力は、単に難解なだけでなく、その中に散りばめられたキャラクターたちの生き生きとした会話や、思わずニヤリとしてしまうような仕掛け、そして読後に残る独特の余韻にあると感じました。全ての謎が綺麗に解き明かされるわけではないかもしれませんが、それこそが「世界シリーズ」の持ち味であり、私たち読者に深い思索を促す要素となっているのでしょう。

まだこの「壊れた世界」に触れたことのない方は、ぜひ一度、西尾維新さんが構築したこの精緻な迷宮に足を踏み入れてみてください。きっと、これまでの読書体験とは一味も二味も違う、刺激的な時間に浸れるはずです。そして、あなた自身の解釈で、この物語を完成させてみてはいかがでしょうか。

赤き征裁vs橙なる種-728x1024.jpg)

青色サヴァンと戯言遣い-722x1024.jpg)

十三階段.jpg)

兎吊木垓輔の戯言殺し-724x1024.jpg)

.jpg)

.jpg)

曳かれ者の小唄-721x1024.jpg)