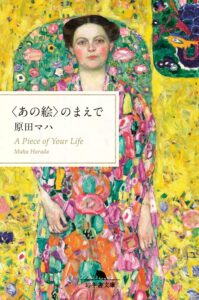

小説「〈あの絵〉のまえで」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

小説「〈あの絵〉のまえで」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

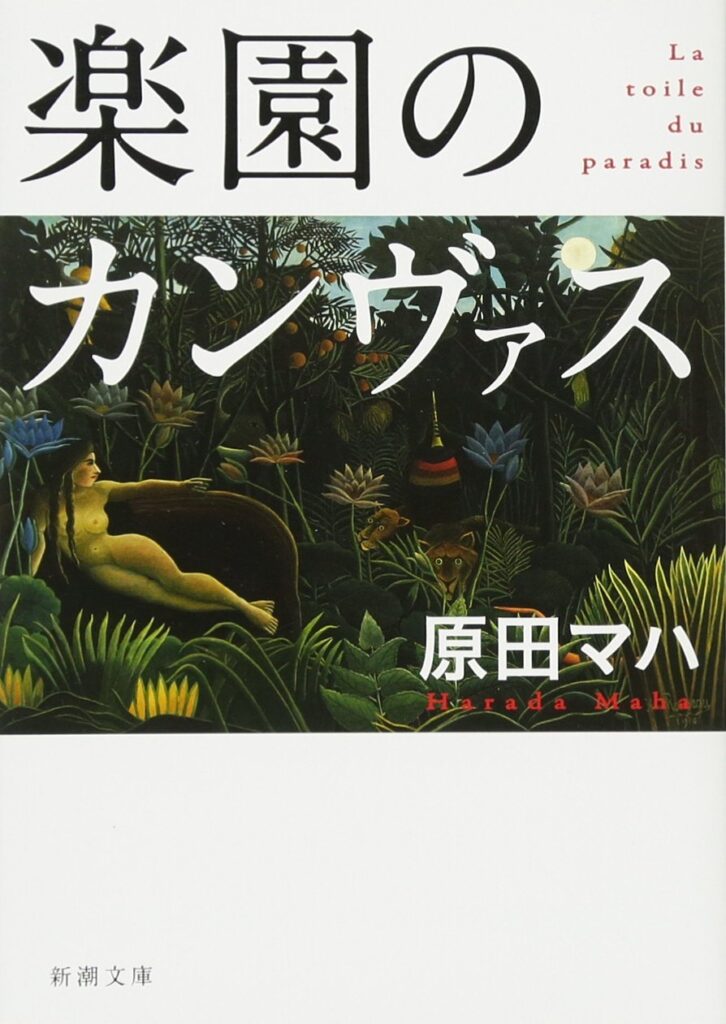

原田マハさんが紡ぐ物語は、いつも私たちを美術の世界へと誘ってくれます。彼女の作品の根底には、森美術館やニューヨーク近代美術館(MoMA)での経験に裏打ちされた深い美術への造詣があります。これまでも「楽園のカンヴァス」のような美術史の謎に迫るミステリーや、「風神雷神」のような壮大な歴史物語など、多角的な視点からアートを題材にした作品を発表されてきました。

その中でも、「〈あの絵〉のまえで」は、日本の美術館に収蔵されている実在の絵画をモチーフにした短編集として、原田さんのアート小説における新たな局面を示しています。読者からは「心が洗われるような読後感」や「感性を磨くストーリー」として高く評価されており、物語の中に自然と入り込める寓話的な魅力を持つ作品として親しまれています。

この作品は、これまでの美術史や著名なアーティストの半生に焦点を当てた大作とは一線を画し、「ちいさな人生に寄り添う大きなアート」という、より普遍的で身近なテーマに深く踏み込んでいます。アートが一部の専門家や富裕層だけでなく、ごく普通の生活を送る人々の心の支えとなり、人生の転機に大きな影響を与えるという、アートのより広範な役割を提示する試みと言えるでしょう。

小説「〈あの絵〉のまえで」のあらすじ

「〈あの絵〉のまえで」は、それぞれ異なる主人公と舞台を持つ6つの独立した短編で構成されています。これらの物語に共通するのは、登場人物が人生の岐路や困難に直面した際、日本のどこかの美術館に収蔵されている一枚の絵画と出会い、それが彼らの内面と向き合い、新たな一歩を踏み出すきっかけとなる点です。

物語の舞台となる美術館は、広島、岡山、箱根、豊田、長野、直島と日本各地に点在しており、読者が実際にこれらの場所を訪れることを促す効果も持っています。原田マハさん自身も、「読者のみなさんが実際に絵を見に行くきっかけになってほしい」という願いを込めて本書を執筆したと語っています。

最初の物語「ハッピー・バースデー」では、広島を舞台に、学芸員になる夢を抱いていた夏花の人生が描かれます。就職活動がうまくいかず、困難に直面する夏花が、ひろしま美術館に所蔵されているゴッホの「ドービニーの庭」と出会い、再生していく姿が心温かく描かれています。

続く「窓辺の小鳥たち」は、岡山の「大原美術館」を舞台に、高校生の詩帆と恋人なっしーの物語です。夢を叶えるために海外へと旅立つなっしーを見送る詩帆の葛藤と、ピカソの「鳥籠」が二人の関係性と未来の象徴として登場します。なっしーによる「鳥籠」の解釈が、詩帆の心に希望を与え、自由への問いを投げかけます。

三つ目の「檸檬」では、箱根の「ポーラ美術館」が舞台となります。絵を描くことが好きだった主人公あかねが、過去のつらい経験から絵筆を捨ててしまいましたが、セザンヌの「砂糖壺、梨とテーブルクロス」の絵の前に立つことで、かつて諦めた夢の記憶が鮮明に蘇り、新たな一歩を踏み出すきっかけとなります。

四つ目の「豊饒」は、愛知県の豊田市美術館を舞台に、作家になる夢を抱きながらも商品レビューライターとして働く亜衣の物語です。突然亡くした祖母への後悔と孤独に苛まれる亜衣が、隣人のスガワラさんとの交流、そしてクリムトの「オイゲニア・プリマフェージの肖像」との出会いを通じて、祖母からのメッセージを再認識し、再び立ち上がる勇気を得ます。

五つ目の「聖夜」では、長野県立美術館を舞台に、10年前に一人息子を亡くした夫婦の物語が語られます。東山魁夷の「白馬の森」がこの物語のモチーフとなり、息子の20歳の誕生日に贈られた特別な絵画が、時を経て夫婦と彼の恋人に穏やかな奇跡をもたらし、心の平安を与える役割を果たします。

最後の物語「さざなみ」は、香川県直島にある地中美術館が舞台です。パワハラで心身ともに傷ついた主人公あおいが、モネの「睡蓮」の絵に囲まれた空間で、これまでの悩みや苦しみから解き放たれていく様子が描かれています。この作品は、アートがどこからでも、誰にでも、答えを与え得るというメッセージを込めて短編集の最後を飾ります。

小説「〈あの絵〉のまえで」の長文感想(ネタバレあり)

原田マハさんの「〈あの絵〉のまえで」を読み終え、私は深く感動しました。この作品は、単なる美術をテーマにした物語という枠を超え、私たちの日常に潜む普遍的な心の機微と、それに対するアートの計り知れない力を鮮やかに描き出しています。短編集という形式でありながら、各話が独立しつつも、根底には「アートが人生を豊かにする」という確固たるメッセージが流れており、読み進めるごとに心が洗われるような読後感を覚えました。

まず、特筆すべきは、日本の実在する美術館とその収蔵作品が物語の核となっている点です。これは単なる舞台設定にとどまらず、読者自身が実際にその絵画を訪れ、物語の追体験を促すような、まるで旅行ガイドブックのような魅力も持ち合わせています。それぞれの絵画が持つ背景や、画家が込めた思いが、主人公たちの人生と深く結びつき、物語に奥行きを与えていることに感銘を受けました。

「ハッピー・バースデー」で描かれる夏花の再生の物語は、多くの人が経験するであろう就職活動の困難や、友人への複雑な感情をリアルに描き出しています。ゴッホの「ドービニーの庭」が、彼女にとっての「帰るべき場所、出会うための場所」として機能する様子は、私たちにとっての心の拠り所とは何かを考えさせます。ゴッホが同じモチーフを繰り返し描くことで表現を深めたように、夏花もまた、絵画を通して自身の内面と向き合い、前向きな気持ちを取り戻していく。この成長の過程が、非常に丁寧に、そして希望に満ちた筆致で描かれており、読み終えたときには自然と笑みがこぼれていました。

「窓辺の小鳥たち」は、青春の甘酸っぱさと、未来への不安、そして自由への問いが織り交ぜられた物語です。なっしーが語るピカソの「鳥籠」の解釈は、絵画のタイトルが持つ一般的な「束縛」のイメージを覆し、鳥が自由に飛び回っている可能性を示唆します。この解釈は、詩帆が抱える恋人の旅立ちへの不安や、安定を求める気持ちに対し、「挑戦か安定か」という普遍的な葛藤に新たな視点を提供します。アートが固定された意味を持つだけでなく、鑑賞者の視点や人生の状況によって多様な意味を持ち、個人の成長や関係性の変化に深く関わることを示唆していると感じました。

「檸檬」は、過去の傷と向き合い、夢を再発見する物語です。梶井基次郎の同名短編を想起させるタイトルですが、原田さんの作品では、破壊ではなく再生の力をアートに見出しています。あかねがセザンヌの「砂糖壺、梨とテーブルクロス」を通して、かつて諦めた絵への情熱を取り戻す過程は、私たち誰もが心の中にしまい込んでいる「本当はやりたかったこと」を呼び起こすような、力強いメッセージを秘めていると感じました。絵画が静止した存在でありながら、主人公の内面にダイナミックな変化をもたらす触媒として機能している様は、アートの持つ静かなる、しかし絶大な影響力を示しています。

「豊饒」で描かれる亜衣の物語は、誰もが経験するであろう「後悔」と「孤独」という感情に深く寄り添います。亡き祖母への思いと、突然現れた隣人スガワラさんとの温かい交流が、亜衣の心に「豊かさ」をもたらします。クリムトの「オイゲニア・プリマフェージの肖像」が、単なる物質的な豊かさだけでなく、人間関係の豊かさ、祖母の愛の継承、そして亜衣自身の感情的・創造的な開花を象徴している点に、胸を打たれました。絵画が、過去の約束を再確認し、未来へ向かう力を与える役割を果たしていることに、私たちもまた、日々の生活の中で見落としがちな「豊かさ」を見つけるヒントをもらった気がします。

「聖夜」は、喪失と癒し、そして奇跡の再会を描いた、読むほどに涙が止まらなくなる物語でした。東山魁夷の「白馬の森」が、息子を亡くした夫婦の悲しみに寄り添い、息子との精神的な繋がりを再確認させることで、穏やかな奇跡をもたらし、心の平安を与える役割を果たします。白馬に込められた「祈り」は、両親が息子に抱く静かな願いと、彼ら自身の感情的な回復の過程に重なり、アートが肉体的な存在を超えた慰めと継続性を提供できることを示唆していることに深く感動しました。物語の結末は、静けさと祈りに満ちた美しいシーンとして描かれ、私たち自身の心の奥底にある「大切な人への思い」を呼び起こしてくれます。

そして、短編集の最後を飾る「さざなみ」は、心身ともに傷ついた主人公あおいが、直島の地中美術館でモネの「睡蓮」と出会い、心の解放を経験する物語です。大規模な連作や没入型の展示で、鑑賞者を包み込み、時間感覚を失わせるモネの「睡蓮」は、まさに現代社会に疲れた私たちに必要な「癒しの空間」を象徴しているかのようです。この物語が短編集の最終話として配置されていることは、アートが普遍的な慰めの源であり、個人の背景や苦悩の度合いに関わらず、前進するための指針となり得るというメッセージを強化しています。アートアイランドというコンセプト自体も、遊園地ではなくアートによって島を活性化させた素晴らしい試みとして高く評価されており、アートの持つ無限の可能性を感じさせてくれました。

全体を通して、「〈あの絵〉のまえで」は、人生のさまざまな局面で私たちが出会う絵画が、いかに私たちの心に深く寄り添い、支えとなるかを教えてくれる一冊です。単に美しい絵を見せるだけでなく、絵が持つ物語性や、絵が呼び起こす感情、そして絵が私たちの人生に与える影響力を、これほどまでに丁寧に、そして感動的に描いている作品は他に類を見ません。読み終えた後、私はすぐにでもこれらの絵画に会いに行きたい衝動に駆られました。それは、きっと原田マハさんがこの作品に込めた願いそのものなのでしょう。私たち自身の内面と向き合い、前向きに生きるためのヒントを与えてくれる、価値ある一冊です。

まとめ

原田マハさんの「〈あの絵〉のまえで」は、日本の美術館に収蔵された6つの名画を巡る珠玉の短編集です。アートが人々の人生に深く寄り添い、癒しと新たな視点をもたらす力を鮮やかに描き出しています。それぞれの物語の登場人物たちは、人生の岐路や困難に直面した際、一枚の絵画との出会いを通じて、過去の痛みと向き合い、内面を深く見つめ、そして未来へと踏み出す勇気を得ていきます。

この作品は、美術史や画家の半生に焦点を当てた従来のアートを題材にした物語の枠を超え、アートがごく普通の生活を送る人々の「ちいさな人生」に「大きな影響」を与えるという、より普遍的なアートのあり方を提示しています。ゴッホの絵画が持つ「進化」の側面が主人公の「再生」と並行したり、ピカソの「鳥籠」の逆説的な解釈が自由への問いを投げかけたりと、各絵画が物語の核となり、登場人物の心の機微と密接に結びついています。

読者からは「心が洗われるような読後感」や「美術館に行きたくなる」といった声が多数寄せられており、本書がアートをより身近なものにし、実際に美術館へ足を運ぶきっかけを提供していることが伺えます。原田さんの作品は、アートが単なる鑑賞の対象ではなく、人生の伴侶となり得ることを示し、私たち自身の内面と向き合い、前向きに生きるためのヒントを与えてくれます。

「〈あの絵〉のまえで」は、アートの持つ普遍的な力と、それを通じて紡がれる人間の心の物語を深く探求した、価値ある一冊です。ぜひ、あなたもこの物語を手に取り、それぞれの絵画が持つ力、そしてあなた自身の心と向き合ってみてはいかがでしょうか。

-710x1024.jpg)