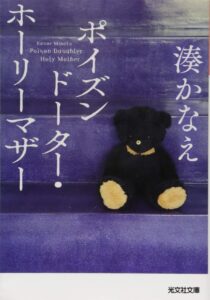

小説「ポイズンドーター・ホーリーマザー」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。この作品は、人間の心の奥底に潜む感情や、複雑に絡み合う人間関係を描き出した短編集です。読む人によって様々な受け止め方ができる、深い余韻を残す物語が詰まっていますよ。

小説「ポイズンドーター・ホーリーマザー」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。この作品は、人間の心の奥底に潜む感情や、複雑に絡み合う人間関係を描き出した短編集です。読む人によって様々な受け止め方ができる、深い余韻を残す物語が詰まっていますよ。

収録されている6つの物語は、それぞれ独立していながらも、どこか通底するテーマを感じさせます。特に母と娘、姉と妹、友人同士といった、身近でありながら時に息苦しさも伴う関係性が、鋭い視点で切り取られています。ままならない関係の中で生まれる葛藤や、思いもよらない真実が明らかになる展開は、ページをめくる手を止められなくさせる魅力があります。

この記事では、各短編の物語の筋を追いながら、結末にも触れていきます。そして、それぞれの物語から感じたことや考えたことを、たっぷりと書き記しました。読み終えた後に、きっと誰かと語り合いたくなるような、そんな作品の魅力に迫っていきますので、ぜひ最後までお付き合いくださいね。

小説「ポイズンドーター・ホーリーマザー」のあらすじ

この作品集には、六つの短編が収められています。一つ目の「マイディアレスト」は、妹を殺害された姉・淑子が、刑事に対して語る形式で進みます。母親から厳しく育てられた淑子と、甘やかされて育った妹・有紗。姉妹間の格差や母親との歪んだ関係性が、悲劇的な結末へと繋がっていきます。淑子は、心の拠り所だった猫に関するある出来事をきっかけに、衝動的に妹を手に掛けてしまいます。

二つ目の「ベストフレンド」は、脚本家を目指す漣涼香の物語です。新人賞で最優秀賞を逃し、選ばれた大豆生田薫子に対して複雑な感情を抱く涼香。嫉妬と焦りの中で、涼香は薫子をライバル視し続けますが、ある誤解が悲劇を招きます。涼香は、薫子を襲おうとした別の受賞者から彼女を庇い、命を落としてしまうのです。その行動の裏には、歪んだ形ながらも薫子を「親友」と捉える涼香の心情がありました。

三つ目の「罪深き女」では、殺人事件を起こした幼馴染・黒田正幸を、天野幸奈が擁護する形で物語が語られます。幸奈は、幼い頃の出来事や、彼との運命的な繋がりを信じ、事件は自分のせいだと考えます。しかし、正幸の供述によって明らかになる真実は、幸奈の思い込みとは全く異なるものでした。幸奈の母親からの嫌がらせ、火事の真相など、幸奈が知らなかった事実が次々と明かされ、彼女の信じていた「物語」は根底から覆されます。

四つ目の「優しい人」は、同僚を刺殺したとされる樋口明日実の物語です。周囲から「優しい人」と思われている被害者・奥山友彦と、母親から「優しくあれ」と教え込まれてきた明日実。しかし、明日実の優しさは時に誤解を生み、ストーカー行為にまで発展する事態を招きます。追い詰められた明日実は、自己防衛のために友彦を刺してしまいます。周囲の証言と明日実自身の心情が交錯し、「優しさ」とは何かを問いかけます。表題作でもある「ポイズンドーター」と「ホーリーマザー」は、女優の藤吉弓香とその母親・佳香の関係を、異なる視点から描いた二編です。弓香は、過干渉な母親を「毒親」だと告発しますが、「ホーリーマザー」では、佳香を知る人物(弓香の親友・理穂の義母)の視点から、佳香が決して「毒親」ではなく、むしろ「聖母」のような存在であったことが語られます。さらに、理穂の視点も加わり、それぞれの「真実」が食い違う様子が描かれます。誰の視点が正しいのか、真実はどこにあるのか、読者に問いかける構成となっています。

小説「ポイズンドーター・ホーリーマザー」の長文感想(ネタバレあり)

湊かなえさんの作品を読むのは、いつも少し覚悟がいる気がします。読み終わった後に、ずしりと心に重たいものが残る、いわゆる「イヤミス」と呼ばれるジャンルの名手ですからね。この「ポイズンドーター・ホーリーマザー」も、まさにその期待を裏切らない、人間の心の闇や複雑な関係性を深くえぐり出す6つの物語が集められた一冊でした。どの話も、読み進めるうちに「えっ?」と驚かされ、読み終わった後には「うーん…」と考えさせられることばかり。ネタバレを気にせずに、感じたことを正直に書いていこうと思います。

まず「マイディアレスト」。これはもう、読んでいて胸が苦しくなるような話でした。淑子と有紗、同じ親から生まれた姉妹なのに、こうも扱いが違うものかと。母親からのプレッシャー、比較、そして束縛。淑子が精神的に追い詰められていく様子が痛々しいです。特に、唯一の心の支えであったはずの猫・スカーレットにまで裏切られた(と感じてしまった)瞬間の淑子の絶望感は、想像するだけで息が詰まります。母親の言う通りにしてきたのに認められず、社会からも孤立し、猫だけが味方だと思っていたのに…。最後の、有紗が「腹をパンパンに膨らませた蚤」に見え、それを潰すという描写は、淑子の積もり積もった憎悪と精神的な限界が生み出した、あまりにも悲しい結末だと思いました。もちろん、殺人は決して許されることではありませんが、彼女をそこまで追い詰めた環境、特に母親の存在の大きさを考えずにはいられませんでした。防犯カメラが普及した現代では…というツッコミはさておき、家族という閉鎖された空間の中で、じわじわと毒が回っていくような恐ろしさを感じましたね。

次に「ベストフレンド」。これは、叙述トリックが見事でしたね。涼香の視点で語られる嫉妬や焦燥感がリアルで、「ああ、こういう感情って誰にでもあるかもしれない」なんて思いながら読んでいたら、最後の最後で「え、そっちだったの!?」と。涼香が薫子に対して抱いていた感情は、単なる嫉妬や敵意だけではなく、ねじくれた形ではあるけれど「親友」としての意識があったという結末には、驚きと同時に少し戸惑いも覚えました。あれだけ内心で罵倒し、馬鹿にするようなメールを送っていた相手を、土壇場で庇うほどの「親友」意識って、一体どういう構造なんだろう…と。薫子からすれば、たまったものではないですよね。ずっと嫌がらせをされてきた相手に、実は「親友」だと思われていたなんて。涼香の粘着質とも言える執着心に、ある種の怖さを感じました。才能や成功に対する渇望、他人への嫉妬、そして自己肯定感の低さ。そういったものが複雑に絡み合って、涼香という人物を作り上げていたのかもしれません。

そして「罪深き女」。これもまた、思い込みの激しさというか、自分の中で作り上げた物語に囚われてしまう人間の危うさを描いた話でした。幸奈が正幸に対して抱いていた「庇護者」としての意識や、彼との間に(勝手に)感じていた運命的な繋がり。それが、正幸自身の口から語られる真実によって、木っ端みじんに打ち砕かれる様は、読んでいて少し滑稽にすら感じてしまうほどでした。幸奈は、自分こそが正幸を理解し、彼の不幸の原因の一部は自分にあると信じ込んでいたわけですが、当の正幸は彼女のことなどほとんど覚えてもおらず、むしろ迷惑な存在とさえ思っていた。このすれ違い、勘違いの大きさに唖然とします。でも、これもまた人間の性なのかもしれないな、とも思いました。人は誰しも、物事を自分の都合の良いように解釈したり、記憶を美化したりすることがありますよね。幸奈の場合、それが極端な形で現れてしまった。そして、彼女の母親が実は加害者側であったという事実も、物語に更なる深みを与えています。結局、誰が本当の「毒」だったのか。視点が変われば、善悪も、加害者と被害者の立場も、簡単に変わってしまうことを突きつけられた気がします。

「優しい人」は、「優しさ」とは一体何なのか、という問いを投げかけてくる作品でした。明日実のように、母親からの教えに従って、あるいは波風を立てないために、常に「優しく」あろうと努める人は、現実にもいると思います。でも、その優しさが必ずしも相手に正しく伝わるとは限らない。むしろ、誤解されたり、利用されたり、都合よく解釈されたりすることもある。明日実が経験してきたエピソードは、どれも「優しさ」の代償のようなものばかりで、読んでいるこちらも息苦しくなりました。特に友彦のストーカー行為は、明日実の優しさにつけ込んだ卑劣なもので、彼女が追い詰められていく過程には同情しかありません。最後の、明日実が悪魔呼ばわりされ、友彦が被害者のように扱われる状況は、あまりにも理不尽です。周囲の人々の証言も、結局は表面的な部分しか見ていなかったり、自分の都合の良いように解釈していたりするんですよね。最後の「優しい人」からのメッセージは、誰に向けられたものなのか、少し解釈が難しい部分もありましたが、明日実が決して「悪い人」ではないこと、そして、上辺だけの優しさで人を判断することの危うさを訴えているように感じました。人に無関心だからこそ優しくできる、という明日実の内面描写も、考えさせられるポイントでした。

最後に、表題作でもある「ポイズンドーター」と「ホーリーマザー」。この二編は、まさに合わせ鏡のような構成で、「毒親」というテーマを多角的に掘り下げています。弓香の視点から描かれる「ポイズンドーター」では、母親・佳香は娘を支配しようとする過干渉な「毒親」として描かれます。母親の言動によって頭痛に悩まされ、地元を離れて女優になった弓香。彼女がテレビ番組で母親を告発し、本まで出版するに至る心情は、母親からの解放を求める切実な叫びのようにも聞こえます。

ところが、「ホーリーマザー」を読むと、その印象はガラリと変わります。理穂の義母の視点を通して語られる佳香は、娘思いで周囲からも慕われる、まさに「聖母」のような女性。弓香が語るような「毒親」の姿はそこにはありません。さらに、弓香の親友である理穂の視点が加わることで、物語はさらに複雑な様相を呈してきます。理穂は、弓香が母親を「毒親」と公言したことを強く非難します。その根底には、本当に過酷な状況にいた友人・マリアの存在がありました。理穂は、マリアのような「極論」に値する人以外は声を上げるべきではない、弓香のようなケースは「浅瀬で溺れている」ようなものだ、と主張します。

この二編を読んで感じたのは、まず「真実は人の数だけ存在する」ということ。弓香にとっての佳香と、義母や理穂にとっての佳香は、全く別の人物像です。どちらが「本当」の佳香なのか?おそらく、どちらも佳香の一面なのでしょう。人は、相手や状況によって見せる顔が違いますし、受け取る側の感情や経験によっても、その印象は大きく変わります。弓香は、母親の言動を「毒」だと感じて苦しんでいた。それは彼女にとって紛れもない事実です。一方で、佳香にも娘を思うが故の行動だったのかもしれない、という側面があったのかもしれません。

そして、理穂の主張について。彼女がマリアの悲劇を引き合いに出し、弓香を非難する気持ちも、分からないではありません。本当に助けが必要な人が見過ごされてしまうことへの憤りや、安易に「毒親」という言葉が使われることへの違和感。それはそれで、一つの意見だと思います。しかし、だからといって、「あなたの苦しみは大したことない」と他人の痛みを軽んじて良い理由にはならないはずです。苦しみの度合いを他人が勝手に測り、声を上げる資格があるかないかをジャッジするのは、とても危険なことではないでしょうか。登場人物たちの主張は、まるで合わせ鏡のように互いを映し出し、歪んだ像を結んでいくようです。 弓香も理穂も、結局は自分の物差しで他人を測り、断罪しているように見えてしまいました。マリアを本当に救えたのは誰だったのか?理穂は弓香を非難しますが、彼女自身がマリアのために具体的に何かできたわけでもない。その点も、もやもやが残りました。

結局、この二編を通して作者が伝えたかったのは、「母と娘」という関係性の複雑さ、そして、それぞれの立場や視点によって見え方が全く異なるという現実なのかもしれません。子供の頃は親の言うことが理解できなくても、自分が親になって初めて分かることもある。佳香が本当に「聖母」だったのか、弓香が「毒娘」だったのか、という単純な二元論では片付けられない、もっと入り組んだ感情や事情があったのだろうと思います。ただ、そのメッセージを伝えるために、マリアや佳香の死というあまりにも重い出来事が必要だったのか…という点は、少し疑問に感じました。

この「ポイズンドーター・ホーリーマザー」という作品集は、人間の心理描写の巧みさに改めて感嘆させられました。登場人物たちの、決して綺麗ごとだけではない、むしろ醜さや身勝手ささえも隠さずに描き出す筆致は、さすが湊かなえさんだなと感じます。読んでいる間は、登場人物たちの言動にイライラしたり、共感したり、混乱したりと、感情が大きく揺さぶられました。そして読み終わった後には、自分の周りの人間関係や、物事の見方について、改めて考えさせられるような、深い問いを投げかけられた気がします。後味は決して良くないかもしれませんが、だからこそ心に残る、忘れられない作品集でした。

まとめ

湊かなえさんの「ポイズンドーター・ホーリーマザー」は、人間の心の奥底にある複雑な感情や、一筋縄ではいかない人間関係を見事に描き出した短編集でしたね。6つの物語は、それぞれが独立していながらも、「母と娘」「姉妹」「友人」といった身近な関係性に潜む歪みや、視点の違いによって真実がいかに変わるか、という共通のテーマを投げかけてきます。

読んでいて、登場人物たちの言動に驚かされたり、共感したり、あるいは反発を感じたりと、心が大きく揺さぶられることでしょう。特に、表題作にもなっている「ポイズンドーター」と「ホーリーマザー」は、「毒親」という現代的なテーマを扱いながら、誰の視点が正しいのか、簡単には答えを出せない問いを突きつけてきます。ネタバレを含むあらすじや、私の長々とした感想も記しましたが、やはり実際に読んで、ご自身の心で感じていただくのが一番だと思います。

読後感は、決して爽やかなものではないかもしれません。むしろ、少し重たい気持ちになったり、考え込んでしまったりするかもしれませんね。でも、それこそが湊かなえさんの作品の持つ力であり、魅力なのだと思います。人間の持つ多面性や、見えているものが全てではないということを、改めて考えさせられるきっかけになるはずです。もし、日常の中で人間関係に悩んだり、物事の一面しか見えていないかもしれないと感じたりすることがあれば、この本が何か新しい視点を与えてくれるかもしれませんよ。