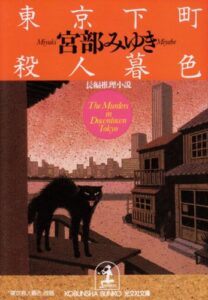

宮部みゆきさんの初期のミステリー作品である『東京下町殺人暮色』。隅田川と荒川に挟まれた、変化しつつある東京の下町を舞台に、凄惨なバラバラ殺人事件が発生します。主人公は、刑事の父と二人でこの町に越してきたばかりの中学生、八木沢順。彼の視点を通して、事件の謎と、そこに生きる人々の人間模様が描かれていきます。

宮部みゆきさんの初期のミステリー作品である『東京下町殺人暮色』。隅田川と荒川に挟まれた、変化しつつある東京の下町を舞台に、凄惨なバラバラ殺人事件が発生します。主人公は、刑事の父と二人でこの町に越してきたばかりの中学生、八木沢順。彼の視点を通して、事件の謎と、そこに生きる人々の人間模様が描かれていきます。

物語は、荒川で発見された遺体の一部から始まります。捜査を担当するのは順の父、道雄。時を同じくして、町では近所に住む風変わりな日本画家、篠田東吾が人殺しだという噂が広まります。そんな中、順の家に「しのだとうごはひとごろし」と書かれた怪文書が投げ込まれたことから、彼は否応なく事件の渦中へと足を踏み入れていくのです。

この記事では、『東京下町殺人暮色』の物語の筋道を追いながら、事件の核心に迫る部分にも触れていきます。さらに、作品を読んで感じたこと、考えさせられたことなどを、ネタバレを交えながら詳しくお話ししたいと思います。宮部みゆきさんが描く、日常に潜む悪意と、それに立ち向かう人々の姿を、一緒に追体験してみませんか。

小説「東京下町殺人暮色」のあらすじ

両親の離婚を経て、刑事である父・八木沢道雄と共に、隅田川と荒川に挟まれた東京の下町にある借家に引っ越してきた中学一年生の八木沢順。ウォーターフロント開発が進む一方で、昔ながらの雰囲気も残るこの町で、父子二人の新しい生活が始まりました。頼りになるベテラン家政婦の幸田ハナさんも加わり、順は少しずつ新しい環境に慣れようとしていました。

そんなある日曜日、荒川の河川敷で衝撃的な発見があります。散歩中の親子が、川を流れるビニール袋から人間の髪の毛が出ているのを見つけたのです。非番だった道雄も現場へ急行し、それがバラバラにされた遺体の頭部と右手であることが判明します。道雄は、第一発見者の母子に丁寧に対応する所轄署の新人刑事・速水俊に目をかけ、彼を相棒に指名して捜査を開始します。捜査を進めるうち、遺棄された経緯として、何者かがマンションの駐車場に遺体の入った袋を放置し、それを不法投棄と勘違いした管理人が荒川へ捨てたことがわかってきました。

同じ頃、町内では近所に住む日本画家の篠田東吾が人殺しだ、という不穏な噂が囁かれていました。ハナさんからもその噂を聞いた順は、同級生の後藤慎吾に確認します。そしてその夜、八木沢家の郵便受けに「しのだとうごはひとごろし」と書かれた紙片が投げ込まれます。父の留守中にそれを見つけた順は、強い衝撃を受けます。篠田東吾とはどんな人物なのか。順は中学校の美術教師、三坂先生に尋ね、東吾が異端の画家であり、代表作『火炎』が東京大空襲を描いたものであることを知ります。

直接話を聞こうと篠田邸を訪ねた順は、東吾本人に会い、噂について尋ねます。「わたしを恨む敵はいっぱいいる」と語る東吾。彼は順に代表作『火炎』を見せ、その迫力に順は圧倒されますが、同時に東吾の寂しげな様子に同情も覚えます。その帰り道、順は篠田邸の塀に隠れて家の中を窺う怪しい女性の姿を目撃するのでした。その後、江戸川の河川敷で頭部と右手の欠けた白骨遺体(被害者A)が、さらに篠田邸の玄関先には別の遺体(被害者B)の右手の一部が遺棄されるという事件が続きます。愉快犯的な犯行声明もあり、捜査は混迷を深めていくのでした。

小説「東京下町殺人暮色」の長文感想(ネタバレあり)

宮部みゆきさんの『東京下町殺人暮色』を読み終えて、まず心に残ったのは、少年期の純粋さと、それゆえの危うさ、そして現代社会にも通じる根深い問題が、巧みに織り交ぜられているという印象でした。初期の作品ということで、後の傑作群と比べると、粗削りな部分や、やや展開に強引さを感じる部分がないわけではありません。しかし、後の宮部作品に通じるテーマの萌芽や、魅力的な人物造形、そして何より、読者を引き込むストーリーテリングの力は、この時点ですでに確立されていたように感じます。特に、主人公である十三歳の少年、八木沢順の視点を通して描かれる世界は、瑞々しくもあり、同時にほろ苦さも伴うものでした。

物語の核心、つまりバラバラ殺人事件の真相と犯人像について触れずにはいられません。この陰惨な事件を引き起こしたのは、篠田東吾の秘書である才賀英雄の息子、大学生の英次とその友人たちでした。彼らの動機は、驚くほど身勝手で、浅はかなものでした。退屈しのぎ、スリルを求める心、仲間内での歪んだ連帯感。被害者となった二人の若い女性、相沢めぐみさんと浮田聡子さんには、何の落ち度もありませんでした。ただ、犯人グループの目に留まってしまった、というだけで、その命は無残に奪われ、尊厳は踏みにじられました。特に、犯行のきっかけの一つが、単に「むしゃくしゃしていたから」といった類のものであったことが明かされる場面では、強い憤りとともに、深い脱力感を覚えました。彼らの心は、まるで光の届かない深海のように、他者の痛みを想像することができなかったのです。この想像力の欠如こそが、本作が鋭く問いかける問題の一つでしょう。

主人公の順は、この大人たちが引き起こした、あるいは見過ごしてきた悪意に満ちた事件に、期せずして巻き込まれていきます。きっかけは、自宅に投げ込まれた一枚の怪文書でした。「しのだとうごはひとごろし」。この一方的な告発を目にした順は、持ち前の正義感と好奇心から、真相を確かめようと行動を開始します。父が刑事であるという立場も、彼の使命感を後押ししたのかもしれません。彼は友人の慎吾と共に、まるで少年探偵団のように、噂の画家・篠田東吾に接触し、事件の周辺を嗅ぎまわります。この順の行動は、読んでいてハラハラさせられると同時に、少しもどかしくも感じられました。中学生らしい真っ直ぐさが眩しい一方で、あまりにも無防備で危うい。大人、特に父である道雄に、もっと早く相談していれば、と思わずにはいられませんでした。しかし、この危うさこそが、少年期特有の輝きであり、物語にリアリティと切迫感を与えている要素でもあるのでしょう。彼は、この事件を通して、世の中の理不尽さ、人間の心の闇、そして人の温かさを同時に目の当たりにし、少しずつ成長していくことになります。

順を取り巻く大人たちや友人たちも、それぞれに個性的で魅力的です。父の道雄は、寡黙ながらも仕事には厳しく、息子を深く愛する刑事です。多くを語らないその背中が、順にとっては大きな存在であったことでしょう。道雄が目をかけ、相棒として共に捜査にあたる新人刑事の速水も、最初は頼りない印象ですが、地道な聞き込みや捜査を通して成長していく姿が描かれ、好感が持てます。彼ら警察側の捜査活動は、決して派手ではありませんが、足で情報を稼ぎ、一つ一つの証拠を積み重ねていく地道さが、物語にリアリティを与えています。

そして、忘れてはならないのが、家政婦の幸田ハナさんです。大正生まれの彼女は、豊富な人生経験に裏打ちされた知恵と、深い優しさで順を包み込みます。事件の陰惨な空気が漂う中でも、ハナさんの存在は、まるで陽だまりのような温かさを感じさせてくれます。彼女が順に語る言葉には、っとさせられるものが多く、特に順が事件のことで心を痛めている時に寄り添う姿は、この物語における救いとも言えるでしょう。彼女のような大人がそばにいてくれたからこそ、順は歪むことなく、この過酷な経験を乗り越えられたのかもしれません。

順の友人である後藤慎吾も、重要な役割を果たします。彼は順の良き相棒として、時に無謀な行動を共にし、時に的確な助言を与えます。彼が父親から教わったという「ごめんという気持ちがあれば、警察が要らないことはいっぱいある」という言葉は、作中でも印象的ですが、現代社会においても非常に重みのある言葉だと感じます。この二人の友情は、暗い事件の中での一筋の光のようです。

事件の鍵を握る人物として登場するのが、日本画家の篠田東吾です。「人殺し」と噂され、怪文書で名指しされた彼は、偏屈で謎めいた人物として描かれます。しかし、順が実際に彼と会い、彼の代表作である『火炎』――東京大空襲の凄惨な光景を描いた作品――を目にした時、単なる変人ではない、深い苦悩と孤独を抱えた芸術家の姿が浮かび上がってきます。『火炎』に込められた戦争の記憶とそのトラウマは、現代の事件とは直接的な繋がりはないものの、人の心の奥底に潜む闇や、暴力の記憶といったテーマと響き合い、物語に奥行きを与えています。彼が「わたしを恨む敵はいっぱいいる」と語る背景には、彼の作品や生き方に対する世間の評価だけでなく、戦争体験も含まれているのかもしれません。

物語の舞台となる一九九〇年代初頭の東京下町という設定も、作品の雰囲気を形作る上で重要な要素です。ウォーターフロント開発が進み、新しいものと古いものが混在する町の風景。ポケベルが主要な連絡手段であり、インターネットや携帯電話はまだ普及していない時代。情報伝達の手段が限られているからこそ、噂は広まりやすく、真実にたどり着くためには地道な聞き込みや足を使った捜査が不可欠になります。こうした時代背景が、ミステリーとしてのサスペンスを高めるとともに、どこかノスタルジックな空気感も醸し出しています。コンビニエンスストアが普及し始めている描写などは、当時の社会の変化を映し出しています。

そして、この作品が投げかける最も重いテーマは、やはり少年犯罪と少年法の問題でしょう。犯人グループの中心である才賀英次たちは、法的にはまだ「少年」として扱われる年齢です。彼らが犯した罪の重さと、その動機のあまりの軽薄さ、身勝手さのギャップは、読者に強烈な違和感と怒りをもたらします。宮部みゆきさんは、作中で少年法そのものについて直接的な言及は避けているものの、事件の顛末を通して、そのあり方や、罪を犯した少年たちとどう向き合うべきかという問いを、静かに、しかし鋭く突きつけてきます。想像力の欠如が引き起こした悲劇。彼らは自らの行為が他者にどのような苦痛を与えるか、被害者の人生をどれほど無惨に破壊するかを、想像することができなかった。この点は、現代においても繰り返し議論される、根深い問題です。物語の終盤、事件の真相を知った順や大人たちのやるせなさ、そして残された被害者遺族の悲しみは、読者の心にも重くのしかかります。

宮部みゆきさんの筆致は、初期作品でありながら、すでにその特徴が表れています。特に、少年である順の心理描写は秀逸で、彼の不安、好奇心、正義感、そして恐怖といった感情が、手に取るように伝わってきます。日常の穏やかな描写と、突如として現れる暴力や悪意との対比が鮮やかで、読者を物語の世界に引き込みます。また、作中に散りばめられた映画への言及も、宮部さんの映画好きを窺わせる興味深い点です。ウィリアム・ワイラー監督の『コレクター』をはじめ、『帝都大戦』、『ポンペイ最後の日』、『クリスティーン』、『13日の金曜日』、『去年マリエンバートで』、『疑惑』といった作品名が、登場人物たちの会話の中に自然に(時にはやや唐突に感じることもありますが)登場し、物語に彩りを添えています。特に猟奇的な事件を扱う『コレクター』が序盤で言及されるのは、本作のテーマとも響き合う部分があるのかもしれません。

構成としては、序盤で提示された謎(バラバラ死体、篠田東吾の噂、怪文書)が、中盤の捜査の進展と順たちの調査によって少しずつ輪郭を現し、終盤で一気に真相が明らかになるという、ミステリーの王道ともいえる展開です。伏線の張り方や回収も概ね丁寧ですが、例えば順が目撃した怪しい女性の正体がなかなか明らかにならない点などは、ややもどかしさを感じる部分もありました。しかし、それも含めて、若き日の宮部みゆきさんの作風として味わい深いものがあります。

この作品は後に『刑事の子』と改題されて出版されています。この新しいタイトルは、主人公・順の立場をより明確に示すものであり、物語の内容を的確に表しているとも言えるでしょう。刑事の父を持つ少年が、事件を通して成長していく物語、という側面を強調しています。

『東京下町殺人暮色』は、単なる少年探偵もののミステリーではありません。そこには、少年犯罪、コミュニケーション不全、噂の恐ろしさ、戦争の記憶、家族のあり方といった、現代社会にも通じる様々なテーマが織り込まれています。読後感は、決して爽快なだけではありません。事件の陰惨さ、犯人たちの身勝手さ、そして残された人々の悲しみは、心に重く響きます。しかし、同時に、順のひたむきさ、ハナさんの温かさ、慎吾との友情といった要素が、救いと希望を感じさせてくれます。ほろ苦さの中に、確かな光を見出すことができる。そんな深みを持った作品だと、私は感じました。宮部みゆきさんの原点の一つとして、そして社会派ミステリーとして、今読んでも色褪せない魅力を持った一冊です。

まとめ

宮部みゆきさんの『東京下町殺人暮色』は、一九九〇年代初頭の東京の下町を舞台に、中学生の八木沢順が凄惨なバラバラ殺人事件の謎に迫るミステリーです。刑事の父と二人で新しい生活を始めた順が、偶然手にした怪文書をきっかけに、事件の渦中へと足を踏み入れていく姿が、瑞々しくも危うげに描かれています。

物語は、猟奇的な殺人事件の謎解きを軸に進みますが、それだけではありません。主人公の順を取り巻く人々、寡黙な父、人情味あふれる家政婦のハナさん、頼りになる友人・慎吾、そして謎めいた画家・篠田東吾など、個性豊かな登場人物たちが織りなす人間ドラマも大きな魅力です。彼らとの関わりを通して、順が悩み、傷つきながらも成長していく様子が丁寧に描かれています。

また、本作は、少年犯罪や少年法、想像力の欠如といった、現代にも通じる社会的なテーマを扱っています。事件の真相が明らかになるにつれて、その動機の身勝手さや浅はかさに、私たちは言葉を失うかもしれません。しかし、そうした人間の心の闇を描きながらも、人々の間の温かな繋がりや、困難に立ち向かう少年のひたむきさが、読後にほのかな希望を感じさせてくれます。少年が主人公のミステリーが好きな方、考えさせられる社会派ドラマが好きな方におすすめしたい一冊です。